2025年1月31日から2025年1月1日までの日記を表示中

2025年 1月31日 (金)

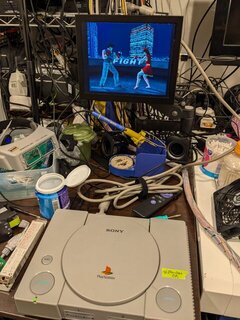

■GD-ROM

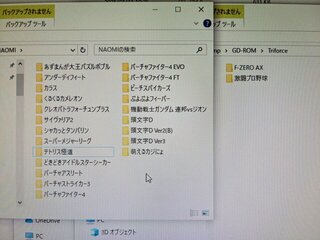

「いつかやろう」と思っていたNAOMIやトライフォースのGD-ROMのダンプ (とケースへのラベル貼り) に着手しました。ダンプはDC上でhttpd-ackを動かしてPCに転送するだけですが。

どれも丸々1GB程度を転送する必要があるため超時間がかかります(1タイトルあたり20分くらい?)。他の作業の合間にちょこちょことメディア入れ替えつつ頑張ってこんな感じに。これで 1/3くらいかな?先は長い・・・。

まあでも、ここまで読み込みエラーも特に出ておらず、順調なのは何よりですね。(追記: と思っていたんですが、実はこの時点でぷよぷよフィーバーと頭文字D Ver.2(B) がエラーで途中終了していたことが後になって判明しました。エラーで打ち切りになっても気づきにくいのが辛い・・・)

2025年 1月30日 (木)

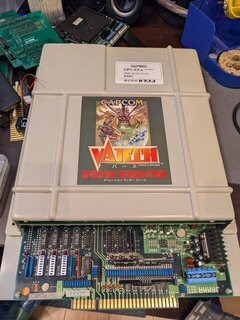

■基板

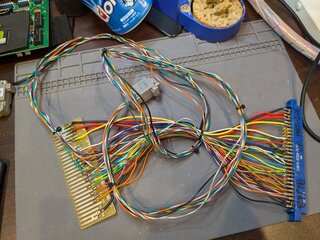

ジャンク箱にあった怒号層圏のハーネスの部品を再利用してCPSチェンジャー用のハーネスを作りましたw

これでセレクトボタンもバッチリ押せます。また、キックボタンも含めて全部配線したので、隠しコマンドの入力も可能なはず。早速実機で試してみます。

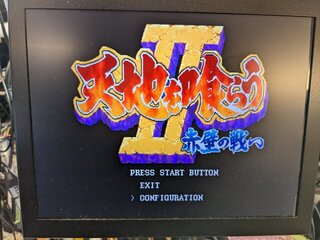

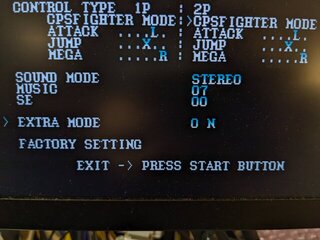

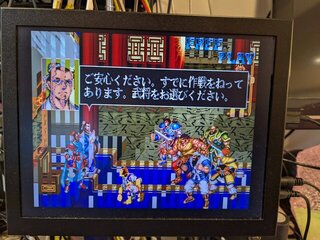

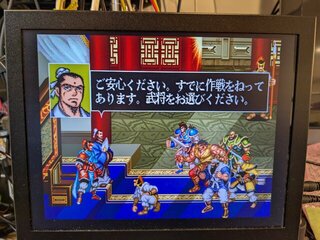

セレクト押しながらスタートでコンフィグレーションが選べるように。

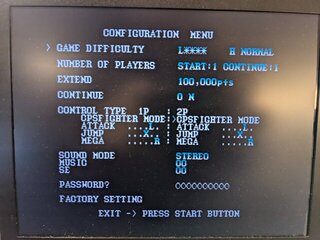

無事コンフィグレーションメニューが表示されました。

PASSWORD?のところで隠しコマンドを入力したらExtra Modeが解禁されました。

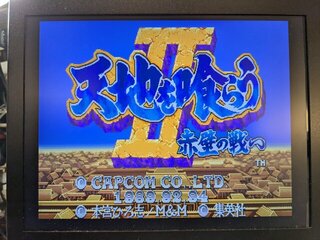

おお、青い! なるほどー。

遊んでみたところ、趙雲が昇龍裂破っぽいのを出したり、張飛がファイナルアトミックバスターっぽいのを出したりと、何か凄いです・・・が、そうは言っても無双状態になるわけでもないのが何ともカプコンらしいw。あと、空中投げが全然うまくいかないですねw

[コメントを書く]

2025年 1月29日 (水)

■基板

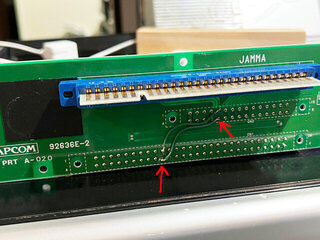

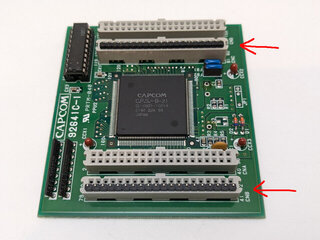

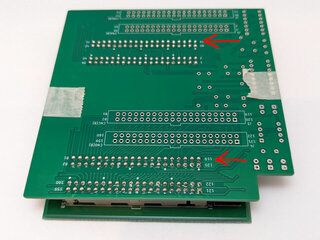

CPSチェンジャーの非QサウンドタイトルのEボード (背面の基板) で、どうやってマザーボードからの音声信号を引き出してしているのかについてですが、なかむーさんからご提供頂いた写真(以前借りたときに撮ったものとのこと)で確認することができました。ほんとありがとうございます。

想像していた通り、マザーボードのスピーカー出力 (10/L) から Dボードのスピーカー出力 (5/E) のところにジャンパを飛ばす改造がされていますね。ちなみに、RCA端子の穴 (写真の左の方) は黒いシールみたいなので封印されているようです。なるほどねー。

[コメントを書く]

2025年 1月28日 (火)

■基板

今日はまたCPSチェンジャーの観察を再開。これまで未調査だったマザーボードにアクセスしてみます。まずはEボード (背面の基板) を取り外し。

そのままDボードを引き抜けば、マザーボードが姿を表します。・・・って、これ、普通のCPS1のマザーボードと同じ!?

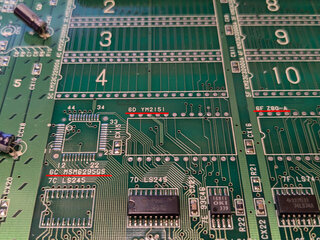

何を驚いているのかと思われそうですが、アーケード版CPS1.5のマザーボードは、(知る限りではありますが) 以下の写真のようにYM2151やMSM6295、Z80、DAC、パワーアンプなどの音源関連の部品が一切搭載されておらず、右下ががら空きになっています。また、ケース外から操作できないこともあり、左下のディップスイッチも実装されていません。見比べればわかるように、前述のCPSチェンジャー版天地を喰らうIIのマザーボードでは、この辺の部品が全部実装されているんですね。

改めてマザーボードの音源周りを見比べてみます。こちらはアーケード版CPS1.5。

そしてこっちがCPSチェンジャー版。

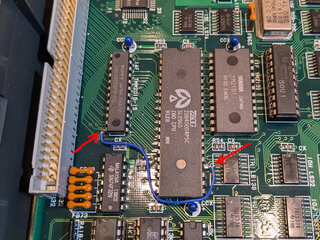

よく見ると、CPSチェンジャーのマザーボードではZ80の24番ピン(WAIT)が強制的にGNDに落とされていました。これでZ80を動かないようにして、マザーボード側の音源周りが動いて悪さをしないようにしているっぽいですね。

まあ、わざわざ音源を搭載したマザーボードを利用しているのは、当時余りまくっていた (と考えられる) CPS1の基板を活用する目的があったのでしょう。そして、万一将来CPS1.5のマザーボードが壊れた場合でも、CPS1 DASHの短い方のマザーボードを同じように改造してやれば代用できますなw

ちなみにマザーボードの9KのところのPALは、アーケード版のCPS1.5のマザーボードと同様にPRG1からPRG2に置き換わっていました。通常のマザーボードで代替する場合は、ここもケアする必要がありますね。

ところで、CPSチェンジャーでは、非Qサウンド搭載タイトルも供給されている (というかそっちのほうが大半を占めている) わけですが、その場合、マザーボード側から出ている音声信号を、Eボード (背面の基板) を経由して外向きのカードコネクタ (CPSチェンジャー本体をつなぐところ) まで持ってくる必要があります。が、このEボード、マザーボード側の56ピンコネクタのスピーカー出力 (10/L) は、どこにも配線されていなかったりします。

代わりに外向きのカードコネクタのスピーカー出力には、Dボードのコネクタのスピーカー出力 (5/E) の信号が配線されています。

おそらく、非QサウンドなCPSチェンジャー基板では、Eボードを改造して、マザーボード側の10/Lを外向きのコネクタの 10/L にジャンパしているものと推測されるんですが、ネットを探してもそこら辺がはっきりと写っている写真を見つけることができず・・・。うーん、気になるなぁw

[コメントを書く]

■ポップンミュージック

最近お子様がポップンミュージックをやったりしてるんですが、ポップンコントローラ2でペシペシ遊んでるのがかなり微妙な感じだったので、思い切ってアーケードスタイルコントローラをゲットしてみました。

さすがにでかいw。まあでも、例の黄色い家庭用のコントローラーに比べると圧倒的に遊びやすいかも。上達してくだされ。

[コメントを書く]

2025年 1月27日 (月)

■HDD

ここ数日の片付けで古い数十〜数百GBのHDDがいくつも出てきたりしたんですが、さすがに処分したい感じなので、中身を先日導入した4TBのHDDに暫定退避させた上で、shredでゴリゴリ消してます。ああでも、もしかしたら古いPC基板の修理とかで使えたりするのかなぁ・・・と思うとなかなか捨てられなくなるんですよね・・・w

[コメントを書く]

2025年 1月26日 (日)

■ゲーム

実家に置ききれなくなったということで大量のゲームを譲っていただきました。ありがとうございます。ここ最近、ゲーム部屋の片付けを超頑張っていたのはこのためでした。

ただ、持ち込まれたのが、事前に聞いてイメージしていた量の5倍くらいで、必死に空けたゲーム部屋の床 (通路) がまた埋まりましたw

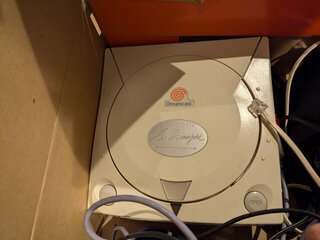

以下お宝の一部をご紹介。まずは入交社長サインプレートつきのドリームキャスト本体 (元所有者のお名前入りですが、そこはぼかしてありますw)。ファンタシースターオンラインで使っていたというブロードバンドアダプタつきなのが超嬉しいですね。

こっちはゲームボーイプレーヤーつきのゲームキューブ本体。ディスクもちゃんとありました。

ワンダースワンカラーなど。ワンダーウィッチのシリアルケーブル(?)もついているようです。残念ながら、それ以外の付属品は見当たりませんでしたがw

スケルトン セガサターン。ほぼ完品なんですが、惜しくもクールパッドがない模様w

他にも後期型のPS3 (故障して起動しないらしい) や黒いPS2 (初期型ではないらしいけど)、GBA、DSiなど、色々と楽しめそうなものがたくさんです。ほんとありがたいですね。さて、どうやって場所を作ろうか・・・。

[コメントを書く]

■基板

[コメントを書く]

■基板

昨日見つけられなかったChihiroのネジ、Chihiro関連のものがまとめてあったところから遠く離れたF3の棚の中で見つかりました。なぜこんなところに・・・。

これに限った話ではないですが、スペースを作ってものを収納するのは当然のこととして、所在の管理とかももっとしっかりやらないとだめですね。

[コメントを書く]

2025年 1月25日 (土)

■片付け

昨日の続きで、今日もひたすらゲーム部屋の片付けを継続しています。今日は棚の一角を占めている各種ゲーム機のコントローラーを整理。コントローラーがぎゅうぎゅうに詰まった箱を上から紐解いていったところ・・・奥底からネオジオCDのコントローラープロが出てきましたw。パッドだけじゃなく、ジョイスティックまでうちにあったとは・・・。

しかもその後、さらにもう1台でてきてひっくり返りましたw。まあ、おそらくネオジオCD本体と一緒に来たんでしょうね。あの頃は色々と混沌としていて、記憶が非常にあやふや・・・。

で、片付けの方ですが、大量にコントローラーがあっても、一度に使うことなんかまずないので、こんな感じで大まかに機種ごとに分けて箱詰めして、別の場所にしまい込むことにします。

あ、これはケーブルが常に加水分解を続けているせいで、ビニール袋に入れるなどして隔離して保存せざるを得ない残念な一部のPCエンジンのコントローラーたちですね。ていうか、こんな風になるコントローラーって、ほんとPCエンジンくらいな気がするんですが、当時のNEC HEはよほど変な部材使ったってことなんですかね。適当なS端子のケーブルを買ってきて、半分に切って付け替えちゃえばいいのかな?w

まあ、そんな感じで、使わないコントローラーを片付けた結果、棚に若干のスペースができました。これでまた先に進めます。

[コメントを書く]

■基板

[コメントを書く]

■基板

ゲーム部屋に少しでもスペースを作るべく、ずっとケースから出しっぱなしだったChihiro 2台 (Xbox側の基板が壊れている不動品) をケースに戻しました。が、ネジが全然足りませんw。これはネジだけ一式どこかに紛れてしまったパターンだな・・・。うーん、中途半端w

[コメントを書く]

2025年 1月24日 (金)

■ソニックフロンティア

ソニックフロンティア、新種のココを一通り集め終え、釣りも100% になったので、アナザーストーリーに進んでみました。なるほど、ここでソニック以外のキャラが操作できるようになるのね。というか、なんか諸々超難しくなっているような・・・。

[コメントを書く]

■片付け

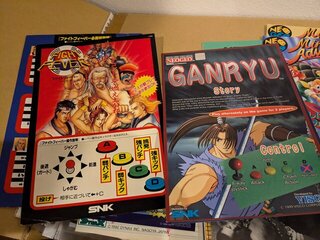

片付けの終わりが見えない状況だったので休みを取りましたw。で、現在はインスト類のファイリングを進めています。しかし、何年か前に寄贈頂いたインスト類、改めて見ると貴重なものばかりで凄まじいですな・・・。こういうのも活かしていかねば。

[コメントを書く]

2025年 1月23日 (木)

■ソニックフロンティア

最初の島の新種ココで取るのに超苦労したやつ。

ここまで来るのに2時間くらいかかった。新種ココの中でも屈指の酷さw。しかし、他のところにもあったけど、設定でソニックの最高速度とかのパラメータを変えることを前提とした(と思しき)ゲームデザイン、微妙だなぁ。あるいは上手な人はデフォルトの設定のままいけるのだろうか…。 pic.twitter.com/hWNeY2m0mI

— のすけ (@konosuke) January 23, 2025

これ、ソニックの加速とかジャンプなどに関するパラメータをデフォルトからピーキーな値に変えないと取れないですよね、多分。以前にも、同じように挙動を変えないと取れない(と思われる)新種ココがあったりしたんですが、変えることを前提としたゲームデザインだとすると、すごく残念な感じが。

[コメントを書く]

2025年 1月22日 (水)

■基板

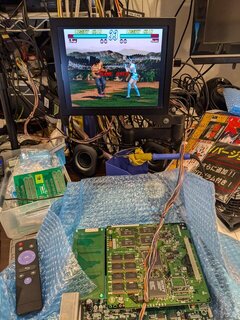

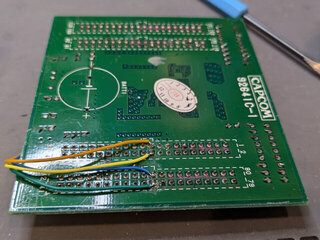

先日のカプコンワールド2に続き、バースのCボードについても、ソケットをやめてタブ付き電池直付に変更しました。

動作OK。

カバーも無事つきました。

ちなみに、基板を出したついでに、別のCボードを使って、最新のツールで生成したCPicS1のコンフィグレーションを確認してみたところ、CPicS1の基板がワンダー3の色化け解消回路つきだったせいで、本来黒が期待される背景色がグレーになる現象が確認されました。

この辺も背景色がグレーのままです。

ワンダー3の色化け解消回路なしであれば、こうなります。カプコンロゴの周りと、その外側とで多少色は違いますが、それでも先程のグレーとは明らかに違います。

あれ、でも何でこうなるんだっけ・・・。ワンダー3の場合は、水平ブランク期間の中の色の基準 (ゼロのところ?)を決めるタイミングで、普通に色信号が出てしまっていたせいで、映像機材によっては基準の電圧が高い値と解釈される状態となり、その結果画面描画時の電圧が本来よりも弱い信号(暗い色)として処理される状態になって、RGBのうちの特定の色が出ていないような状況に見えていました (という認識)。

今回のケースは、黒が明るい色になっています。ということは、元々、水平ブランキング期間にそれなりに高いRGB信号が出ていて、それが基準となっていたおかげで、グレーが黒に表示されている?いやでもそうだとすると、カプコンのロゴは、元々、すごく暗く表示されそうな気もするけどそうはなっていない。うーん、わからん。

[コメントを書く]

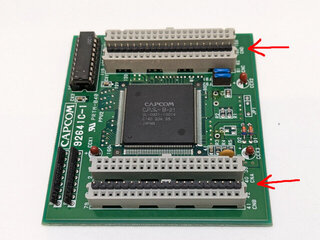

■基板

なぜかまた電池が爆発してズタボロのCPS2のROMボードを入手してしまいました。このハンダとか金属端子が錆びまくった状態を解消して、再びハンダが容易に乗るような状態に戻す化学的な処理とかってあるものなんだろうか・・・。

[コメントを書く]

2025年 1月21日 (火)

■基板

今日はお借りしているCPSチェンジャーの本体を色々と調べてみたいと思います。この装置を基板と接続して動かします。なので「本体」と言いつつも、一般的な家庭用ゲーム機とは異なり、実態はコントロールボックス相当ですね。

本体背面には、スーパーファミコンのコントローラーと同じポートが2個搭載されています。標準では、ここにカプコンが出していたスーパーファミコン向けのジョイスティックのCPSファイターを繋いで遊ぶようになってます。

側面には映像・音声信号の出力端子があります。映像はS端子かコンポジットビデオ信号で出力されます。また、本体から出力される音声信号はモノラルです。CPS1基板が (Qサウンド基板を除くと) モノラルのみのサポートなので、当然といえば当然ですね。天地を喰らうIIのようなQサウンド基板は、基板側からRCA端子経由でステレオ音声信号が取り出せる状態になっているので、そっちを使えということなのでしょう。しかしこんなにもマニアックな製品なんだから、RGBも取り出せるようにしてもよかったように思うんですが、なぜつけなかったんでしょうねー。勿体ない。

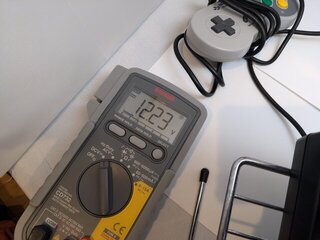

反対側の側面には電源用の端子と電源ボタンがあります。電源用の端子は、あまり見かけることのない4極構成で、ACアダプタから直接+5Vと+12Vを入力するようになっています。

ACアダプタのラベル。出力は+5Vが4A、+12Vが1Aとのこと。4極のうちの2極を+5Vが利用しています。

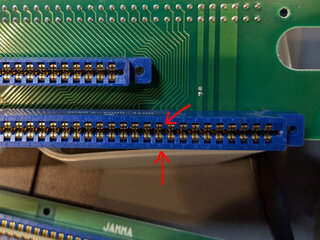

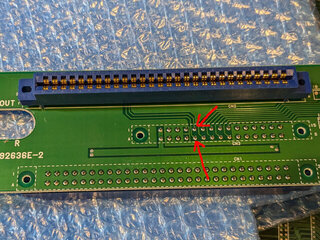

基板と接続する部分はこんな感じ。ハーネスでおなじみの56ピンの青いコネクタ (多分ヒロセのやつ) がついていて、そこにCPS1.5でおなじみのカードコネクタが刺さっています。

当たり前ですが、接続する先はアーケード基板 (CPS1.5の背面パネル) そのものなので、電源や映像・音声信号の配線はJAMMA準拠です。無負荷状態で+5Vには5.63Vくらい、+12Vには12.2Vくらいの電圧がそれぞれかかっていました。

ただ、ピンアサインがJAMMAと完全一致しているかというと、実はそうではありません。CPSチェンジャーでは、ストIIダッシュターボのような6ボタンのゲームにも拡張コネクタを使わずに対応できるよう、一部の操作系のピン配置をいじっています。この辺、MAMEのソースを見てもいまいちよくわからず、また、ググると出てくる情報はひと目で嘘とわかるレベルでめちゃくちゃだったので、実際にスーパーファミコンのコントローラーを繋いで動かしながら調べてみました。

結果は以下の通り。

| 部品面 | はんだ面 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| CPSチェンジャー | JAMMA | 端子 | 端子 | JAMMA | CPSチェンジャー |

| GND | 1 | A | GND | ||

| GND | 2 | B | GND | ||

| +5V | 3 | C | +5V | ||

| +5V | 4 | D | +5V | ||

| 未接続 | -5V | 5 | E | -5V | 未接続 |

| +12V | 6 | F | +12V | ||

| 誤挿入防止キー | 7 | H | 誤挿入防止キー | ||

| 未接続(?) | コインカウンタ1 | 8 | J | コインカウンタ2 | 未接続(?) |

| 未接続(?) | ロックアウト1 | 9 | K | ロックアウト2 | 未接続(?) |

| スピーカ (+) | 10 | L | スピーカ (-) | ||

| 未接続(?) | オーディオ (+) | 11 | M | オーディオ (GND) | 未接続(?) |

| ビデオ RED | 12 | N | ビデオ GREEN | ||

| ビデオ BLUE | 13 | P | ビデオ SYNC | ||

| ビデオ GND | 14 | R | サービスSW | 1P SELECT | |

| 1P A (6) | テストSW | 15 | S | チルトSW | 2P A (6) |

| 1P B (5) | コインSW1 | 16 | T | コインSW2 | 2P B (5) |

| 1P START | スタートSW1 | 17 | U | スタートSW2 | 2P START |

| 1P UP | 1P UP | 18 | V | 2P UP | 2P UP |

| 1P DOWN | 1P DOWN | 19 | W | 2P DOWN | 2P DOWN |

| 1P LEFT | 1P LEFT | 20 | X | 2P LEFT | 2P LEFT |

| 1P RIGHT | 1P RIGHT | 21 | Y | 2P RIGHT | 2P RIGHT |

| 1P L (1) | 1P PUSH1 | 22 | Z | 2P PUSH1 | 2P L (1) |

| 1P X (2) | 1P PUSH2 | 23 | a | 2P PUSH2 | 2P X (2) |

| 1P R (3) | 1P PUSH3 | 24 | b | 2P PUSH3 | 2P R (3) |

| 1P Y (4) | 1P スペア | 25 | c | 2P スペア | 2P Y (4) |

| 2P SELECT | 1P スペア | 26 | d | 2P スペア | 未接続 |

| GND | 27 | e | GND | ||

| GND | 28 | f | GND | ||

CPSチェンジャーのコントローラーであるCPSファイターは、いわゆる3x2の6ボタン配置になっているんですが、上段が左から L→X→R、下段が左から Y→B→Aという並びになっています。なので、ストIIでいうところの弱P・中P・強Pが、JAMMAでのボタン1・2・3に配線される形となりますね。

一方、ストIIでいうところの弱KはJAMMAでスペア扱いになっているボタン配線1個目 (25/c)に、中KはJAMMAのコインスイッチに配線されています。そして強Kについては、1P側はテストスイッチ、2P側はまさかのチルトスイッチ (筐体の傾き検出とかで使うやつ)に配線されていました。

あと、特殊な割付になっているのはセレクトボタンですね。1Pのセレクトはサービススイッチに、2Pのセレクトは1P側のスペア (26) に配線されていました。

何で2P側のスペアボタンを余らせて、代わりにチルトスイッチを使っているのかは謎ですw。もしかしたら、基板のハード構成的に、実はこっちの方が対称性があるとかだったりするのかな?

まあ何にせよ、上記の表を参考に変換ハーネスを作ってやれば、CPSチェンジャー本体を使わなくても、普通のコントロールボックスでCPSチェンジャーをフルに操作できるようになると考えられます。この辺も、お返しする前に試してみたいですね。

[コメントを書く]

■ソニックフロンティア

例の紫ポータルに入ると超高確率でロードが終わらなくなる問題、いい加減辛いので何とかできないかと思ってセガのサポートページを見てみたら、「何か不具合があったら、とりあえず再インストールしてみて」みたいなことが書かれていたので、試しにDL済みのデータを消して、再度インストールしてみました。結果、問題は解消したっぽいです。うーん、何だかなぁ。

[コメントを書く]

■基板

起動しないジャンクということで、なかなか縁のなかったF1ドリームを格安で入手したんですが、プチプチから出してびっくり。なぜかCPUがソケットから抜けかけていました。どうしてこんなことに・・・(汗)

これを直して通電してみたら普通に起動しました。気まずい・・・w

[コメントを書く]

2025年 1月20日 (月)

■基板

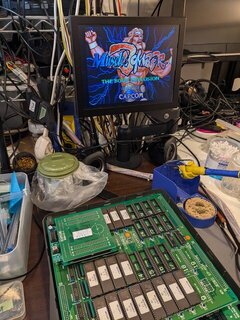

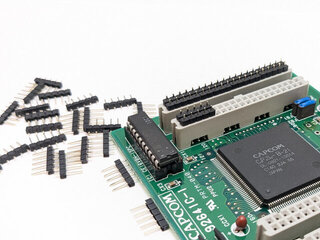

ここ数日、CPSチェンジャー版の天地を喰らうIIについてあれこれ考えたりツイートしたりしていたら、現物が届くというまさかの超展開ww

チェンジャー本体もあります。凄い。こちらは二度目のご対面ですね。

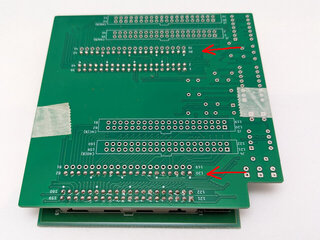

早速開封してみました。聞いていた通り、CボードとグラフィックROMが1個欠けています。Cボードの方は、別の基板に移植して使っていて、グラフィックROMの方は、前オーナーさんが何らかの理由で外してしまったようです。

Bボードの型番は 91635B-2でした。

91635B系の基板は、91634B系の基板とよく似ているんですが、基板の端っこの方にも明記されているように、グラフィックROMがマスクROM仕様になっているという大きな違いがあります。国内だと珍しい気がしますが、海外向けはこっちがメジャーだったりしたのかもしれません。うちにある海外版のパニッシャーのBボードもこれです。

続いてDボードです。電池は外されていました。

特に電池レス改造などもされていません。なので、情報通りであれば、必要な部品を足すことで、無音でゲームが立ち上がるはずですw

あっ、92636D-3じゃないか!またこんなところで出くわすとはw

まあ、とりあえず動かしてみましょう。CPSチェンジャー向けとはいえ、ベースの基板が同じなので、電源や映像信号などの配線に変わりはなく、普通にJAMMA配線で絵音は出せるはずです。というわけで、グラフィックROMが足りてない状態ですが、適当なCボードを取り付けて動かしたら立ち上がりました。縦縞がひどいですがw

ゲーム開始後もこんな状態。もちろん無音ですw

ではまずROMを焼いて縦縞を解消してみます。91635Bは配線がマスクROM仕様になっているため、UVEPROMも、それと同じピンアサインのものを使う必要があります (調べるとわかりますが、27C4096系と全然違うんですよね)。ここで使えるのは AM27C400 や MX27C4100など。

搭載されているグラフィックROMを一通りダンプしてみたところ、中身はアーケード版の天地を喰らうIIと完全に一致しました。なので、欠けているROMについても、アーケード版のデータをそのまま持ってくれば良さそうです。ちなみに、MAMEのソースには「07のROMにアーケード版と1Byte差がある」とか書いてありますが、普通に一致してました。

で、欠けているソケット5のROMですが、これはアーケード版 (Bボードが91634Bのもの)の TK2 05に相当します。そんなの当たり前じゃんと思うかもしれませんが、91634Bと91635Bは、微妙にソケットの組み合わせが入れ替えられていて、91634Bのソケット 2,3,6,7は、 91635Bだとそれぞれソケット 3,2,7,6 に対応するんですね。もしソケット6のTK2(CH) 06が欠けていたら、TK2 07のデータを持ってくる必要がありました (ここもMAMEのソースの記述が間違っています・・・)。

というわけで、TK2 05のデータを、手持ちのAM27C400 (MX27C4100のリマーク品?) に書き込んでみました。

Bボードのソケット5に装着。見た目がかなりイマイチな感じですが・・・w

無事縦縞が解消しました。よしよし。もちろん無音なのは相変わらずですw

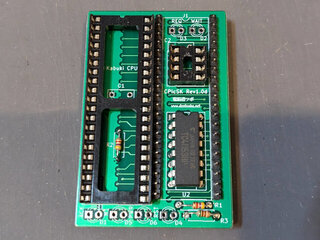

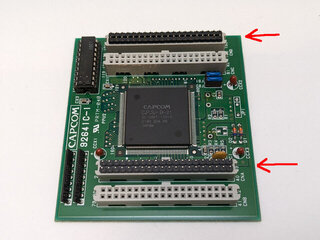

では、続いて、DボードにCPicSKをつけて音が鳴ることも確認したいと思います。Dボードが92636D-3 なので、CPicSKのR3には510Ωの抵抗を取り付けておきます。あと、先日、別の92636D-3 ではまったので、裏のJP1はオープンにしたままR2にプルアップ抵抗をつけるタイプの設定にしてあります。

装着。

無事音が鳴るようになりました!わーい。

CPicSKを取り付けて音も復活 pic.twitter.com/pAJUEWRvFN

— のすけ (@konosuke) January 20, 2025

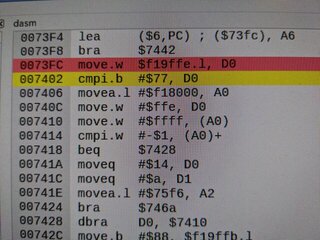

ちなみに、吸い出したCPSチェンジャー版の天地を喰らうIIのプログラムをMAMEで動かして、メインCPUがKABUKIの立ち上がりをチェックするところがどうなっているのか調べてみたところ、アーケード版と同じく 0xf19ffeから2Byteを読んで、0xf19fffが0x77かどうかを比較するところまではやっているものの、その後、不一致だった際に 0xf19ffeの読み出しに戻る分岐命令が削除されていましたw。結局、CPSのチェンジャー版でも、先日アーケード版を利用して実験したのと同じことをやっていたというわけですね。

[コメントを書く]

■PIC

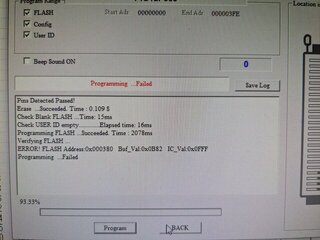

CPicSKに乗せるPICのプログラムを新たにおろしたPIC12F509に書き込もうとしたところ、ベリファイでエラーが発生しました

何度やり直してもうまういかず、エラーを無視してチェックをすると、PICのプログラムの特定の範囲がまったく書き込まれていない模様。これ、フラッシュメモリの不良なんですかね。初めて経験しましたが、ひょっとしてこれまで頒布したCPicS2とかCPicSKにも、わずかにこんなのが混入していたりしたのかな・・・(汗)

[コメントを書く]

2025年 1月19日 (日)

■基板

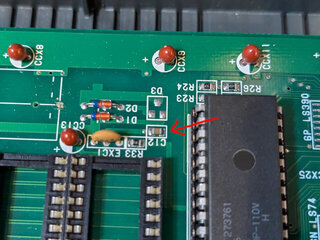

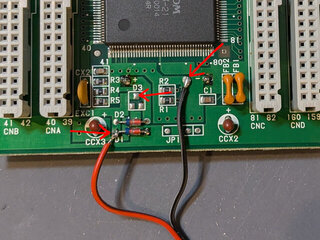

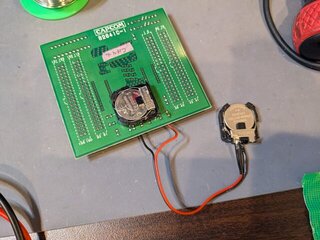

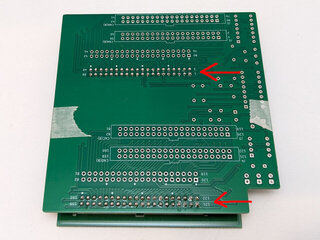

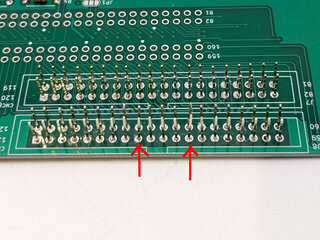

カプコンワールド2の基板を、オリジナルのカバーに戻すべく(カバーだけで保管していると場所を食って邪魔なので・・・)、ソケット化してあったCR2032をタブ付きの電池に戻すことにしました。まずは補助電池用の電池ホルダーをはんだ付け。

なんか昔は誰かの真似をして並列に繋いだりしてましたが、回路を考えるとプラスはダイオード (D1) のカソードの先に配線した方がいいですね。ちなみに、後になって、D3のパッド (写真の中央矢印のところ) にはんだ付けすればもっとスマートだったということに気が付きました(何で最初に気が付かなかったのか謎w)

補助電池を装着しました。これでCPS-B-21には補助電池の方から電源供給されている状態になっているはずです。

この後は、メインの電池をソケットからずして、メインソケットを取り外して、代わりにタブ付きのCR2032をはんだ付けして、D1のアノード側にちゃんと電圧がかかっていることをテスターで確認 (超重要) した上で、補助電池を抜いて補助電池のホルダーの配線を外しておしまい。

無事を確認。

無事カバーも閉まりました。ふぅ。

[コメントを書く]

■片付け

基板とかゲームソフトとかを収納している部屋にそれなりのスペースを作る必要が生じたため、整理を開始しました。どこから手を付ければ良いのやらという感じですが、とりあえず記事を書いたりするために引っ張り出してそのままだったインスト類を片付けることに。ついでに、十年以上中断したままだったファイリングもこの機にやってしまいましょう。

[コメントを書く]

2025年 1月18日 (土)

■ソニックフロンティア

ソニックフロンティア、マップでLBとかRBを押すと表示内容を切り替えたり、そこからワープしたりできたんですね・・・。いくらソニックの足が速いとはいえ、結構広いマップのあちこちを移動するのは大変だよなぁと常々思っていましたが、まさか救済措置があったとはw。しかしこのゲーム、そんなのばかりだなぁw

[コメントを書く]

■基板

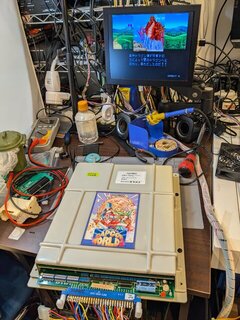

System11の基板が続いています。

無事起動。

こちらは割とよく見る鉄拳2 Ver.Bの方です。

ADSを見てみました。先日見たVer.Aと同様、こちらも稼働時間が上限まで達していました。そしてさすがのクレジット数。圧倒的に1人プレイで稼いでいるのも興味深いですね。対戦台じゃなかったのかな。

いやしかし、まさかここへ来てSystem11の鉄拳が揃うとは思いもしませんでした。

[コメントを書く]

2025年 1月17日 (金)

■基板

昨日の続き。アーケード版の天地を喰らうIIで、起動時のKABUKIとの待ち合わせをスキップすることで、実際にDボードが電池切れした状態でもゲームが起動するようになるかどうか実験してみました。

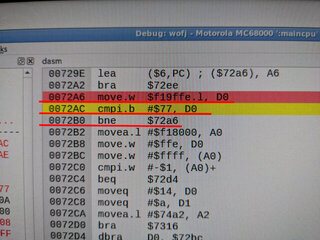

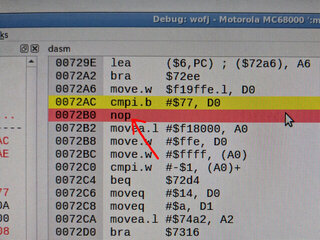

MAMEのソースによると、KABUKIとメインCPUの間の共有SRAMは0xf18000〜0xf19fffの範囲と0xf1e000〜0xf1ffffの範囲にあるようです。で、この範囲にWatchpointを仕掛けて実行してみると以下で停止。0x72A6で0xf19ffeから2Byteを読んで、ここが 0x77になるまで無限ループする動きになってます。ここがKABUKIとの待ち合わせポイントと見て間違いなさそうです。

他にそれっぽいところもなかったので、0x77かどうかの比較をした後、無限ループせずにNOPで先に進むように書き換えてみました。

で、天地を喰らうIIの基板のDボードからCPicSKを外して、電池切れの状態に。

当然ながら、この状態ではゲームは起動せず、画面は真っ暗なままです。Dボードの電池が切れたのと同じ症状ですね。

ここで、先程、分岐をNOPに置き換えたプログラムを書き込んだROMに交換してみます。

どうだ・・・起動した!やはりあそこのチェックを潰すだけで、普通に起動して動くんですね。

当然ながら、KABUKIは動いていない状態なので無音ですw (写真じゃまったく伝わって来ませんがw)

というわけで、少なくともアーケード版の天地を喰らうIIでは、起動時のKABUKIのチェックをスキップすることで、Dボードが電池切れしていても無音ながらゲームを立ち上げられることが確認できました。おそらく、CPSチェンジャー版の天地を喰らうIIも、似たようなことをしているものと推測されます。

[コメントを書く]

2025年 1月16日 (木)

■基板

MAMEのソースを眺めていたところ、CPSチェンジャー版 天地を喰らうIIのDボードが普通に電池ありの仕様であることに気が付きました (Cボードは電池なし仕様) 。CPS1.5のDボードの電池は、CPS2と同じERが搭載されていて、CPS2ほど長持ちしないんですよね。チェンジャー版のオーナーさんは大変そうだなぁ・・・

などとつぶやいていたら、Dボードの電池が切れても、音が鳴らないだけでゲームは動作するという情報が。まじか!

そういえば、以前、しばらく動かしているうちに音が一切出なくなる症状を見せていたアーケード版天地を喰らうIIの基板は、Dボードが電池レス化されているのに、CPUとして6MHzでしか動けないZ80Bが搭載されいたのが原因でした。これは、Z80Bが8MHzのCPUクロックに追従できずに暴走 (or ハングアップ) したものと推測されます。

この状態でも無音でゲームが動き続けていたということは、天地を喰らうIIは、元々一度起動した後、サウンドCPU側の生存をチェックすることはないということですね。そして、CPSチェンジャー版の天地を喰らうIIは、起動時にDボードの生存をチェックする処理をスキップするようにプログラムを修正している可能性が。そうだとしたら、なかなか面白い対策ですね。いや、家庭用ならDボードも電池レスにしておけよとは思うけど・・・w

[コメントを書く]

2025年 1月15日 (水)

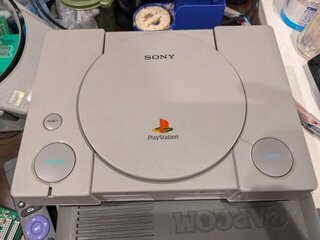

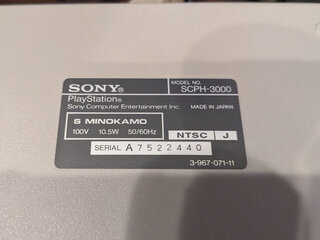

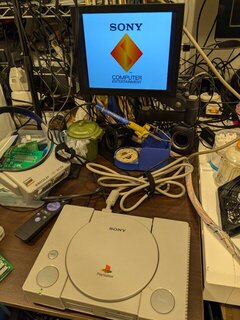

■プレステ

昨日に引き続き、またジャンクのプレステ本体が2台入荷しましたw。SCPH-3000とSCPH-7000です。

今回は2台ともメディアは回るけど読み込みまでいかない状態でした。1台はPSのロゴが出たところで止まり、もう一台はメモリーカード管理の画面に行ってしまう感じ。すでに動くSCPH-3000があるし、メンテはそのうち、かな・・・。

[コメントを書く]

■基板

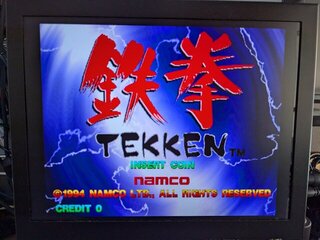

念願のSystem11の基板が届きました。何故かトルコからw

よし、起動!

初代鉄拳です。

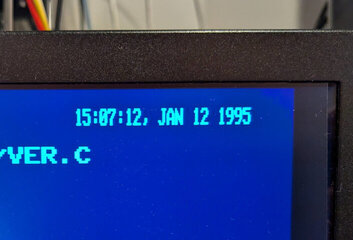

TE1なので日本向けですが、最初に出たVer.Bではなく、Ver.Cとのこと。

テストモードで日付を確認したら 1995年1月12日とのことでした。ちょうど30年前ですねー。

半年遅かった?いやいや、そうじゃなくて9年半早いってことですねw

[コメントを書く]

■ソニックフロンティア

一度クリアした島に戻る方法を調べてみたら、実はクリアとかまったく関係なく、マップでYを押すだけで自由に行き来できたということが判明。何ということだ・・・。とりあえず各島を巡って、新種ココとかを一通り揃えていこうと思います。

[コメントを書く]

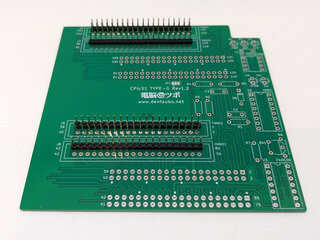

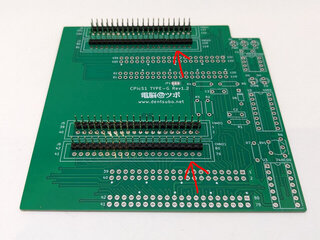

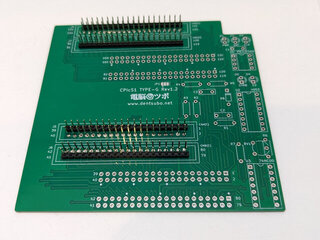

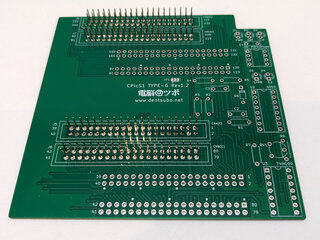

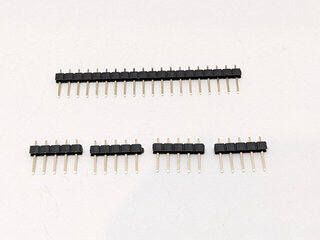

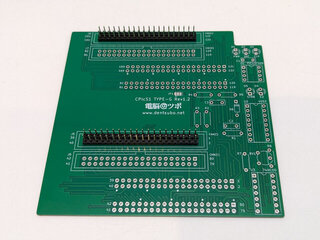

■CPicS1

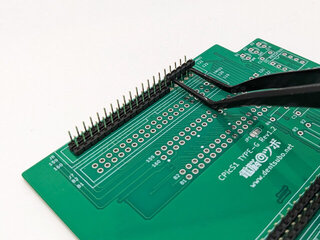

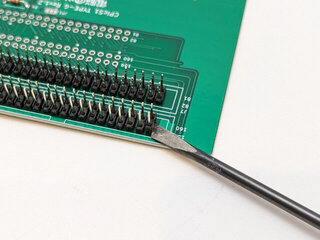

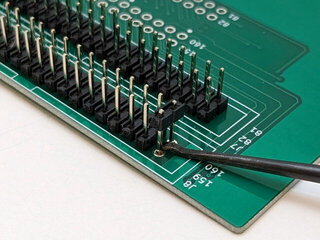

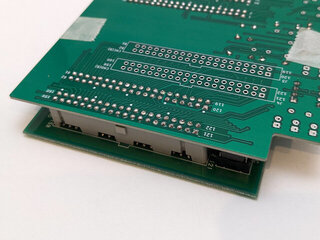

昨日の細ピンヘッダ樹脂パーツ抜きトライアル第3段の続きです。CPicS1の基板をつけて、CNBとCNCの偶数番の列をはんだ付け。

Cボードを外すとこんな状態です。

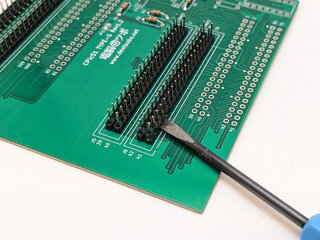

CNBとCNCの偶数番ピンの樹脂パーツを抜きます。このとき、奇数番のピンをまだ立てていないため、広大なスペースを利用して樹脂パーツを抜くことができます。これがこの方式の最大の特徴です。

で、最後にCボードのCNBとCNCの奇数番の列にピンヘッダを差し込み、はんだ付け。

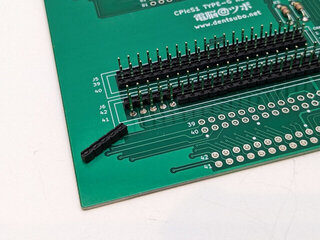

で、またCPicS1基板を外して・・・。

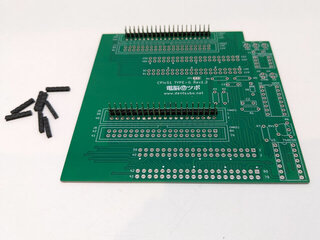

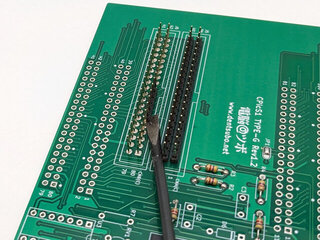

残った樹脂パーツを抜いて完成です。これまで試した中で一番基板へのダメージが少なく、ピンもきれいに揃う結果となりました。ちなみに、CNAとCNDの奇数番のピンを最後まで残しておいたのは、CPicS1基板が極力Cボードと水平になるように (全ピンがCPicS1に対して垂直に立つように) するためです。

というわけで、こんな風に列をずらしながら少しずつはんだ付け〜ピン抜きを繰り返すのが、一番簡単で、一番キレイに仕上がることがわかりました。マニュアル記載の手順はこれで決定としましょう。長かった・・・。

[コメントを書く]

2025年 1月14日 (火)

■HDD

手持ちのSATA-USB変換がUSB2.0接続なため、HDDからのデータコピーとはいえ諸々遅くて辛いので、この機にオウルテックのUSB3.0 (5Gbps) 対応品を導入してみました。

早速昨日デスクトップPCから取り外した500GBのHDDを接続し、間違いなく不要なフォルダをごっそり消した後、残りのファイルをコピー。明らかにこれまでのものより速くて、ストレス軽減w。いい買い物をしましたw

[コメントを書く]

■CPicS1

CPicS1の細ピンヘッダ樹脂パーツ抜きトライアル第3段。今回は、また5ピンずつ4分割します。ただ、ごちゃまぜにせずに、分けた後も、元の組み合わせをキープして取り付けていきます。

また、第1段のように、最初に8列分を一気に取り付けず、まずはCNAとCNDの4列のみに取り付けます。Cボードを裏返してピンヘッダを差し込み。

で、CPicS1の基板を重ねていつもどおりはんだ付け。

一通りはんだ付けできたらCPicS1基板を外します。CNAとCNDだけにピンヘッダがついた状態になっています。

そうしたら、CNAとCNDの 偶数番のピンの樹脂パーツを抜いていきます。奇数番のピンはまだ抜きません。

一通り抜けました。

今度はCボードのCNBとCNCの偶数番の列にピンヘッダを差し込みます。

今日はここまで。

[コメントを書く]

■プレステ

手持ちになかったSCPH-3000のPS本体をジャンクでゲット。

当初電源は入るものの絵音が一切出ない状態だったんですが、接触の問題だったようで、何度か抜き差ししたりしてるうちにちゃんと出るようになりました。

また、ドライブの方も、当初はまったく回転しなかったんですが、分解してギアを綿棒で回しつつグリスを足してやったら普通に動くようになりました。よしよし。

これで歴代プレステ本体は揃ったことになるのかな? 現役当時使っていた SCPH-1000 の音声不良をなんとかしないとなぁ。

[コメントを書く]

■ソニックフロンティア

終わりが見えてきた感じかなーと思ってたら、突然最終決戦みたいなのが始まって、全然苦労することなくそのままエンディングに・・・。何なのw。

で、クリア後、つよくてニューゲーム みたいなのが出てきたので少し遊んでみました。最初は各種仕掛けが意味不明で辛かったけど、今なら余裕ですなw。

そういえば、最初の方の島とか、マップの全解放すらしてなかったけど、やり直すにはどうすりゃいいんだろう。クリアしたらそういう要素が出てくるものと思ってたのに・・・。(追記: 普通にマップでYを押すだけで移動できました。クリアとか関係なかった模様。知らなかった・・・)

[コメントを書く]

2025年 1月13日 (月)

■HDD

先日買った4TBのHDDをデスクトップPCに組み込みました。

このドライブと入れ替わりで取り外した500GBのHDD (2010年製w) は、とりあえずUSB経由で4TBのHDDに中身を移して、その後中身を整理していく感じで。

[コメントを書く]

■PSVR

お子様がどういうものか見てみたいというので、数年ぶりにPSVRを出してきて、PS5に接続して動かしてみました。

アストロボットのVRのやつを少し遊んでみましたが、やっぱりVRは凄いしゲームも面白い。けど、画像がギラつく感じが辛いw。あと、どうしても周りの実空間と遮断気味になるのも苦しいところ。結局これがあって、あんまり遊べないまま今に至ってしまったという。

[コメントを書く]

2025年 1月12日 (日)

■基板

ふと、これまで全然気にしていなかったCPS1のパン!3のBボード (94916-10) が気になり始め、引っ張り出してきてじっくり観察してみることに。

この基板、CPS 1.5のDボード (Qサウンド基板) と似た形をしていて、実際CPS 1.5の背面パネルにも接続できるっぽいことは前々から認識していましたが、空きパターンをよく見ると、YM2151やMSM6295、Z80など、マザーボードにあるのとそっくり同じ音源まわりのパーツが乗せられるようになっているんですね。

ひょっとして、マザーボードにFM音源とかが搭載されていないCPS 1.5で、Qサウンドを使わないゲームを動かすために作られた基板だったりするのかな・・・?

[コメントを書く]

2025年 1月11日 (土)

■CD

[コメントを書く]

■基板

CPS1の各タイトルの発売時期とか容量構成とかについて改めて調べて整理しています (別に何かの記事を書くとかそういうわけではないんですがw)。以下、気づいたことメモ

- 天地を喰らうの稼働時期が、メディア芸術データベースだと1989年2月になっているけど、出典にあるゲームマシンやTVゲームリストでは1989年4月。おそらく転記ミス。

- エリア88は、ゲームマシンに広告の掲載はあるものの(ドカベン2とセットw)、なぜか「話題のマシン」のコーナーで取り上げられておらず、正確な発売時期の検証ができない。(追記: 発売日については、後の号で何度か特集される「業務用システム基板の動向」のところに「1989年8月25日」と書かれていました)

- 一番ROM容量が大きいのはCPSチェンジャーのストゼロ (プログラム16Mbit + グラフィック64Mbit + サウンド2.5Mbit) で、その次に大きいのはロックマン ザ・パワーバトル (プログラム12Mbit + グラフィック64Mbit + 2.5Mbit)

- クイズ&ドラゴンズは北米版の方が2年ほど先にリリースされていて(正確な時期は不明だけどROMの日付から考えるとおそらく1992年7月以降)、グラフィックも国内版と全然違う。この発売時期の差が、北米版のみ電池基板となっている理由と考えられる。

[コメントを書く]

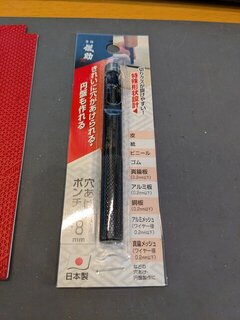

■キーボード

Space Saver IIのトラックポイントの互換キャップ、先月ゲーミング用のマウスグリップをハサミで丸く切って貼り付けることで操作感を改善するという試みをしたわけですが、その後、やっぱり互換品のゴムの柔らかさが辛いことがわかり、土台をトップが削れた純正品 (捨てずに残してあったw) に交換していたりします。で、そのまましばらく使っていたんですが、貼り直しの際に使った両面テープがイマイチだったのか、今度は接合面がずれるようになり、再びかなりイマイチな操作感に・・・。

というわけで、最初に切ったやつは捨てて、改めてきちんと穴あけポンチを使って切り出すことにしました。使ったのはこのハンマーで叩くタイプの8mmの穴あけポンチです。全然高いものでなかったので、このために買いましたw

すごい、めちゃくちゃキレイに抜けました。

貼ってみました。非常に良い感じです。やっぱりハサミとは全然違いますw

次はどれくらいもつかな。(追記: 少なくとも1ヶ月半以上、ずれたりすることなくもってます。素晴らしい)

[コメントを書く]

2025年 1月10日 (金)

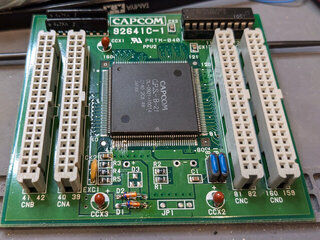

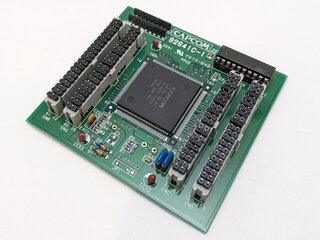

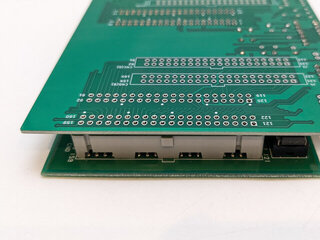

■基板

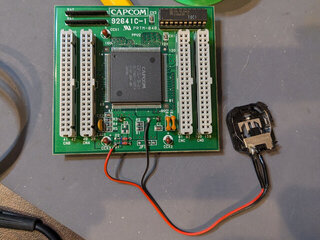

以前、実験用にチップの足を乗っ取る改造をしたCボード (92641C-1) を戻すことにしました。なんか事故りそうで危ないのでw

復元完了かな。元々45番ピンと46番ピンがGNDからカットされた状態だったんで、ここはGNDの47番ピンとブリッジさせました。

CPicS1と組み合わせて問題なく動作。

ついでに、以前eBayでお取り寄せした、電池レス改造された状態の92641C-1も元の構成に戻しておきました。まずは1個目。

完了。

CPicS1で問題なく動作。よしよし。

続いて2個目。

無事完了。

こちらもCPicS1で動作OKです。

ちなみに2個目の方は写真のように47番ピンのパターンまでカットされていて一瞬焦ったんですが、47番ピンはチップ内部で他のGNDと繋がってるんで、これでも大丈夫ってことですな (本当はあんまり良くないんでしょうけどw)

[コメントを書く]

2025年 1月 9日 (木)

■HDD

Amazonの初売りで買ったWestern Digitalの4TBのハードディスク (WD40EZAX) が到着。そこかしこに分散してバックアップされているデータを一旦ここに集めた上で、無駄に何重にもバックアップされているデータは消すとかして整理したいところ。

[コメントを書く]

2025年 1月 8日 (水)

■CPicS1

ひとまず、昨日途中でやめたCPicS1の細ピンヘッダの樹脂パーツ抜きを最後までやりきりましたw

で、今日は昨日の反省を活かして、まったく別のやり方を試してみることにしました。まず細ピンヘッダを2ピン単位で小分けにします。

小分けにしたピンヘッダを、Cボードのメスコネクタに、奇数番と偶数番にまたがる形で刺していきます。

CPicS1の基板にピンヘッダの短い方を通します。2ピン単位でバラバラにしてしまった関係で、ピンヘッダがランダムに傾いた状態になってしまい、ここが若干大変でした。

例によって手早くはんだ付け。

CPicS1基板をCボードから取り外したら、樹脂パーツの下にナイフを差し込んで抜いていきます。今回は細ピンヘッダを2ピン単位に分けて、偶数番と奇数番にまたがるように刺しているので、持ち上げの際にナイフを列と列の間の狭いところに差し込まずに済みます (それでも結構大変だけど)。ここがポイントですね。

少し持ち上げた後は、ナイフを使わずに他の道具を使う感じで。写真には写っていないですが、タミヤのツル首ピンセットが非常にいい感じでした。

全部樹脂パーツを抜き終えました。2ピン単位にばらして刺したため、Cボードのメスコネクタに刺した状態ではんだ付けしているとはいえ、どうしても変な方向を向いたピンが出てきてしまうのが弱点ですね。酷いものはペンチで補正しておくと良さそうですが、微妙だなぁ。

この後、各種部品やメスコネクタをはんだ付けして仕上げました。動作の方は問題なし。

この実装手順、少なくとも昨日のやつよりは敷居が低いですが、やはり細ピンヘッダを細かく分けて刺したことで、一部のピンが変な方向を向いてしまい、Cボードを装着しにくくなるという欠陥がありますね。うーん。

[コメントを書く]

2025年 1月 7日 (火)

■CPicS1

CPicS1のマニュアルに掲載する写真を撮るべく、ロープロファイル実装の細ピンヘッダの樹脂パーツ抜きを久々に実施してみました。まず、後から樹脂パーツが抜きやすくなるように、細ピンヘッダを5ピン程度の幅に小分けにしてCボードのメスコネクタに刺していきます。

全ピンを刺し終えたら、CPicS1の基板を重ね、手早く、それでいてしっかりとはんだ付けしていきます。ピンヘッダの飛び出しが少ないので、教科書にあるようなフジツボ型ではなくドームっぽい形になりますが、まあ仕方ありませんw

はんだ付けが終わったら、CPicS1基板をCボードから取り外し、樹脂パーツを抜いていきます。刃先がしっかりしたナイフを樹脂パーツの下に差し込んで、軽くひねるようにして持ち上げて隙間を作り、さらにその隙間から押し上げて・・・

1個取れました。

後はこの要領で、残りも抜いけばOKです。・・・と、ここで、この手順には致命的な欠陥があったことを思い出しましたw。以下の写真のように、内側の列の樹脂パーツがめちゃくちゃ抜きにくいのです。取れないわけではないんですが、断線まではいかなくとも、CPicS1基板にもちょいちょいダメージが入るため、非常に良くないです。うーん、ちょっとやり方を変えないとだめですね。

ちなみに、最初に5ピンに小分けにして、ごちゃまぜにした状態でCボードのメスコネクタに刺したんですが、これも良くなかったです。樹脂パーツの割れ方のばらつきのせいで、組み合わせによっては隣同士で樹脂パーツが干渉してしまい、ピンヘッダが素直にCボードのソケットに刺さらないという事態が発生しました。この方法を採用する場合、5ピン単位でピンを分割しつつも、分割前の組み合わせのままピンを並べていくのが良さそうです。あるいは、ピンヘッダを分割した後、ヤスリで樹脂パーツのバリ取りみたいなことするか。はぁ。

[コメントを書く]

2025年 1月 6日 (月)

■CPicS1

CPicS1のマニュアルで、ロープロファイル実装 (CPS 1.5のケースに内蔵できるように高さを抑えた実装) のところを書き始めました。で、当初「こういうやり方と、こういうやり方があるよ。前者でうまくいかなかったら、さらにこうすることもできるよ。それぞれのメリット・デメリットは・・・」と、あれもこれもと書いてみたんですが、これ、書くのが面倒くさい上に、実際作る側も「結局どれが一番いいの?」となってしまい、全然良くないということを認識。

というわけで、もう割り切って、マニュアルで紹介するのは、最も手堅く高さを抑えられる「細ピンヘッダの樹脂パーツ抜き」一択にすることにしました。「あれこれ試して結局最後はそれかよ」感ありますがw。まあでも、やるからには、そのための最も楽で確実な手順を用意したいところです。

[コメントを書く]

2025年 1月 5日 (日)

■休み終わり

正月休みの最終日ですが、CPicS1のマニュアルをちょっと書き進めたりしたくらいで、後は中途半端に部屋の片付けをして終わりました。はぁ。

[コメントを書く]

2025年 1月 4日 (土)

■Webサイト

スマホでここの表示を確認している中で、文字がやたらと小さいところが色々と気になり、トップページを含めてCSSを色々手直ししてみました。だいぶマシになったかも・・・?

ちなみに、スマホでも多少は見やすくなるようにとfont-sizeをいじったところ、指定した数字とかけ離れたサイズに文字が巨大化したり、対象と無関係なところの文字のサイズまでごっそり変わってしまったりして超悩んだんですが、調べて出てきた「-webkit-text-size-adjust: 100%;」をつけたらピタリと収まりました。この辺、法則性が全然理解できなくて辛いですね・・・。まあこういう煩わしさがあることも、よく耳にする、この手の個人サイトが激減したことの一因だったりするのかも?

[コメントを書く]

■CPicS1

CPicS1の評価で使いたくてタブ付きCR2032を買いました。

CPicS1を電池レス化のための装置と考えると意味がわからない感じになりますが、CPicS1は電池切れしたCボードを蘇生させる装置なので、Cボードに電池を取り付けておけば、CPicS1ありの状態で一度基板を起動させた後、CPicS1なしでも基板を動かすことができます。で、それができると何が嬉しいかというと、以下の3つのメリットが考えられます。

- バースやカプコンワールド2をカバーありの状態で運用できる

バースやカプコンワールドの純正カバーはCボードの上にCR2032 1枚分くらいしかスペースがなく (電池をソケット化しただけでカバーが閉まらなくなるレベル)、CPicS1の形態だと、常設してカバーありで運用することができません。

- CPS1.5を安全にケースありの状態で運用できる

CPS1.5については、CPicS1のコネクタを特殊なものに交換したり、取り付け後にさらに加工したりすることで、CPicS1を取り付けたままカバーを閉めて運用することが可能ですが、その場合、安全性が低下 (ピンずれ・逆刺しのリスクが発生) してしまいます。電池あり運用にすると、CPicS1で復活させた後は、CPicS1を外せるので、安全性を犠牲に高さを抑えた実装にしなくてもカバーをつけた状態で運用が可能になります。

- CPicS1をたくさん導入しなくても済む

手持ちの基板を全部電池レス運用しようと思うとその分CPicS1が必要になりますが、それには結構費用がかかることになり、また、組み立ての手間もかかります。電池あり運用にすれば、1個のCPicS1を使い回せるので、コスト抑制に繋がります。

経験上、普通のリチウム電池はCPS2とかCPS3で使ってる塩化チオニルリチウム電池と違って爆発のリスクも低く、KABUKIと違って数年〜数十年単位でもったりするので、あえて電池レス化しないという選択肢もありだと思うんですよね。もちろん、タブ付きである必要があるのは1番目のメリットだけで、あとの2つは、ソケット + タブなしの普通のCR2032でも問題ありません。

で、こういうことをCPicS1のマニュアルに書くにあたり、「本当にその辺で売ってるやつで大丈夫なんだよね?」というのを確認したくて買った次第です。あと、手持ちのバースとカプコンワールド2をカバーありの状態に戻したいので、これらはソケットを外して、こっちに交換することも考えていますw

[コメントを書く]

2025年 1月 3日 (金)

■ここのシステム

ちょっとやる気が出たので、diary.html を駆逐。ついでにファイルの配置とかも見直したり。変なところがあったらすいません。しかし、これ、もう20年以上増改築を繰り返しながら使っているんですな。やばいw

[コメントを書く]

■風邪

ここへ来て今シーズン初の風邪に。正月前後に熱を出していたお子様から貰ったか。鼻の奥がヒリヒリします・・・。

[コメントを書く]

2025年 1月 2日 (木)

■帰宅

午後に出て電車で帰宅。短い編成のやつに乗ってしまいだいぶしんどかったです。

[コメントを書く]

■DS

[コメントを書く]

2025年 1月1日 (水)

■あけましておめでとうございます

今年はまた実家なので富士山の写真があります。

今年の目標です。

基板

- CPicS1の頒布を開始する

- 054544互換基板を作る (カスタムは移植) (買うと高いので・・・w)

- ガイアポリス、VSスーパーマリオ修理に着手する

ゲーム関係

- XAC-1のコンパネに足りないボタンをまとめたボックスを作る

- ニューファミコンにRGB2C02Nを取り付ける

その他

- 古いPCやワークステーション、モニタなどを処分して、いつでも一部屋解放できるレベルにする

- ここのシステムを改修してさくらインターネットのレンタルサーバに移す

- もう少し早く寝る

[コメントを書く]

2025年1月31日から2025年1月1日までの日記を表示中

[コメントを書く]