2023年11月30日から2023年11月1日までの日記を表示中

2023年11月30日 (木)

■基板

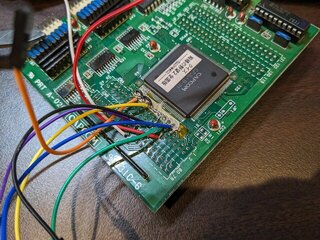

CPicS1のデバッグ用のLEDを光らせたことがなかったことを思い出し、取り付けてみました。

正直、これを使って正しくコンフィギュレーションできているかどうかを観察するのは不可能なので、「とりあえずPICにプログラムが正しく書き込めているのか」ということの確認になるよう、コンフィギュレーション書き込み後に1秒間隔で点滅するようにしてみました。これだとCPS-B-21に変な信号が入っちゃうんじゃないかと心配になりそうですが、この信号はコンフィギュレーション書き込み後、マルチプレクサを切り替えたところでCPS-B-21から切り離されるので、その辺の心配は特にありません。

結構いい感じですねw。CPicSKでも同様にできるかな・・・と思ったんですが、CPicSKでは、LEDがKABUKI側に配線されているため、マルチプレクサを切り替えた後だとPICから点灯を制御することができず、同じことができない設計でした。やるなら基板に手直し必要な感じです。再度修正するか悩ましい・・・。

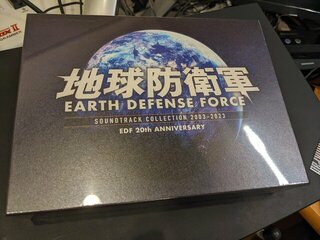

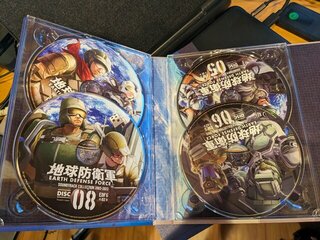

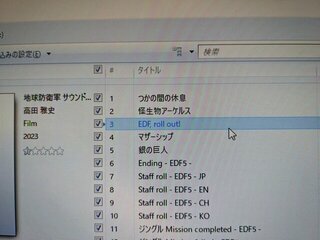

■CD

[コメントを書く]

■みんな大好き塊魂アンコール

王様を巻き込みました。普通の時間制のステージで頑張らないとダメかと思ってたんですが、エターナルでよかったのね。

[コメントを書く]

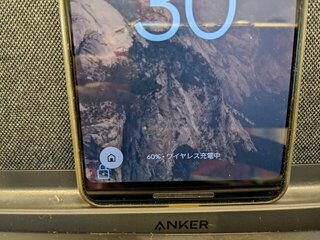

■ワイヤレス充電

ふとFire HD 10 Plus用のワイヤレス充電器にPixel 3 XLを置いてみたら、ワイヤレス充電が始まりました。このスマホをワイヤレス充電するのはこれが初めてかもw。そしてバッテリ交換した際に一旦外した充電コイルは、無事再装着できていたということですな。

[コメントを書く]

2023年11月29日 (水)

■基板

CPicS1のコードから余計なウェイト処理とかを消そうと思ったんですが、まずその前にGitHubにリポジトリを作って、ローカルで管理していたものを上げようとしたところ、色々とよくわからないエラーが・・・。何とかエラーを取り切ってGitHubに載せることはできたものの、結局コードを全然いじれないまま時間切れとなってしまいました。コードの修正は明日以降ですな。

[コメントを書く]

■みんな大好き塊魂アンコール

イトコ・ハトコの後はステッカーを集めていたんですが、こちらもようやく全部揃いました。ちゃんと写真のフレームにしっかり収まっているのに獲得したことにならずイライラすることもあれば、一方で、全体が見えてないのに取れたことになるようなパターンもあったりで、よくわかりませんね、これ。

[コメントを書く]

■CD

[コメントを書く]

2023年11月28日 (火)

■基板

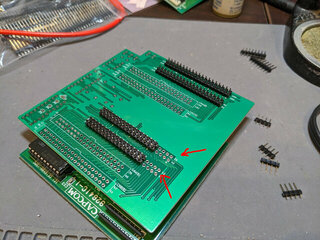

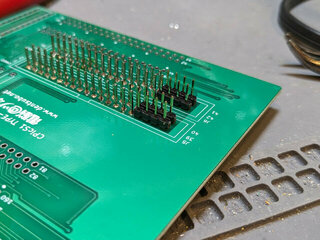

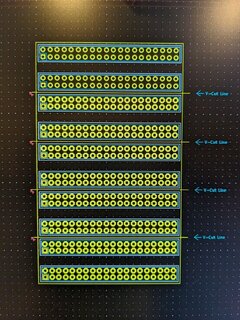

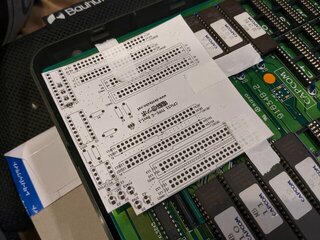

昨日に続き、今日もロングタイプのピンヘッダを使って超ロープロファイル版を試作してみます。昨日との違いは、そのままだとROMと干渉してしまう場所について、ロングタイプの代わりに細ピンヘッダを使う点。

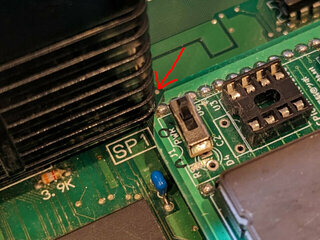

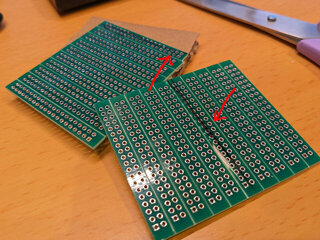

まずは昨日と同じように、ロングピンヘッダを裏側から差し込んで表側ではんだ付けしていきます。このとき、写真の2箇所 (4ピン x 2列) はピンを取り付けず空けておきます。

Cボードのメスコネクタのこの位置に細ピンヘッダを差し込みます。ここがちょうど、先程ピンヘッダを取り付けずに空けておいたところに対応します。

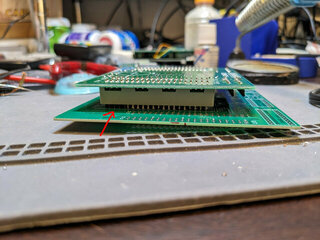

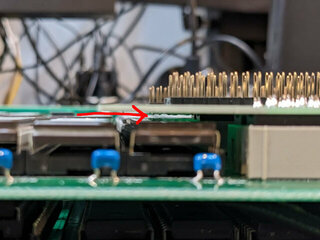

細ピンヘッダを差し込んだまま、CボードをCPicS1基板に装着。矢印のところに細ピンヘッダが来ています。

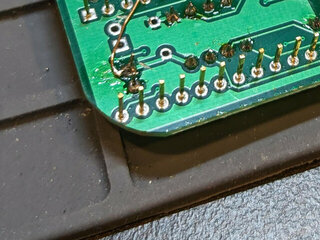

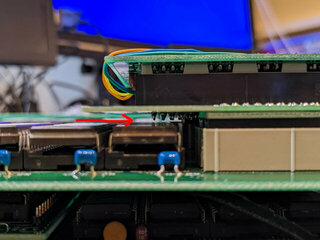

裏から見るとこんな感じ。写真だとほとんどわかりませんが、細ピンヘッダのピンがわずかに飛び出している状態です。

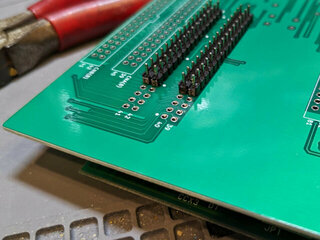

細ピンヘッダをはんだ付けしました。

もちろん、このままだと細ピンヘッダの樹脂パーツがあるためCボードの高さが十分に下がりません。

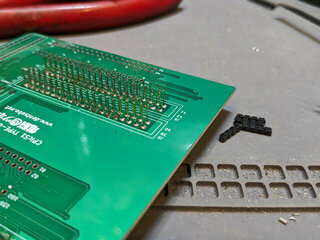

というわけで、樹脂パーツを抜きます。一度に4ピン分抜けばいいだけなので、超簡単。

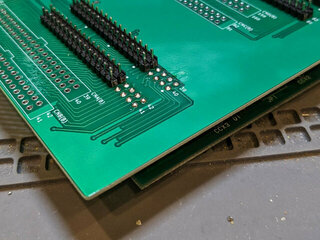

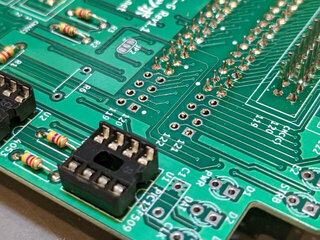

後は昨日と同じ。メスコネクタやソケット、抵抗などを取り付けて完成です。もちろん、メスコネクタのピンの一部 (CボードのPALと干渉する可能性のある範囲) はカットした状態ではんだ付けしてあります。

Cボードを取り付けてみました。

動作も問題なさそうです。ロングタイプのピンヘッダのピンが若干太い気がするのがちょっと気になるところですが、CPS1.5向けの超ロープロファイル版のキットはこの構成で行きたいと思います。

ちなみに今回は1,000円くらいで買えてしまうgootのKS-40Rというはんだごてを使って組み立ててみました。パワーが凄いというか、手加減できないというか・・・w。まあでも、何度かはんだが付きすぎてはんだ吸い取り線を使う機会はあったものの、組み立て自体に大きな支障はなく、普通に組み立てることができました。キットの組み立てに関しても、ピンが多いだけで大きな心配は不要そうです。

[コメントを書く]

■ホットプレート

[コメントを書く]

■Fire HD 10 Plus

AmazonからAnkerの箱が2つ来ました。

箱の片方はUSB TYPE-CのUSBハブです。

ここにUSB接続のEthernetアダプタを繋ぎます

もう一方の箱はFire HD 10 Plus用のワイヤレス充電器です。

置いたら無事充電が始まりました。

Fire HD 10 Plusは、どうも USB ポートにドッキングステーションを繋いだ状態で充電しながら周辺機器を利用するみたいなことができないらしいんですよね。なので、USBポート経由で 有線LANに接続したまま充電するには、ワイヤレス充電器を使う必要があるらしいです。普通、こんなことのためにお高いワイヤレス充電器を買うなんて有り得ないんですが、Amazonを見たらちょうど半額に値下がりしていたので・・・w

[コメントを書く]

2023年11月27日 (月)

■Fire HD 10 Plus

Fire HD 10 PlusのWiFi、どういうわけかアクセスポイントのすぐそばで使っているにも関わらずやけに不安定でちょくちょく切れたりすることがあります。他の機材だとそんなこともないっぽいので、うちのFire HD 10 Plus固有の問題?

あまりにイライラするので、USB接続のEthernetが使えないかと手持ちのものを試してみたところ、バッファローのLUA3-U2-ATXとIOデータのETX3-US2という、USB 2.0接続の100M Eternetのものが使えました (USB TYPE-Cに変換して接続)

一方、BelkinのUSB-CマルチメディアアダプターやサンワサプライのUSB-DKM1は使えませんでした。色々入ったUSBドックだとだめってことなんですかね。前者は壊れかけている可能性もあるので、そもそも怪しい感じですが。

どうせなら、TYPE-Cで直結できるEthernetアダプタでも買おうかなとも思ったんですが、Fire HD 10 Plusでこれが使えたよみたいな情報を見つけることができませんでした。同じようなことを考えてなのか、接続実績ある機材がないか質問している方は見つかったものの、「WiFiを使いましょう」みたいな超残念な回答しかついておらず、他人ごとながら暗澹たる気持ちに・・・。

[コメントを書く]

■基板

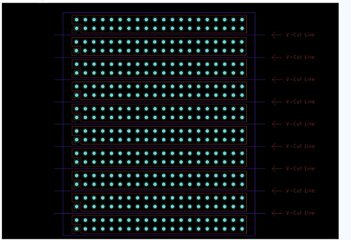

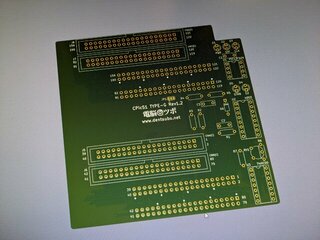

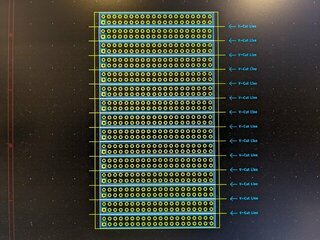

昨日ElecrowにCPicS1の基板と一緒に発注したスペーサー基板について、「V-Cutラインが多いから製造に追加料金が発生するぞ。10本以下にしてくれれば追加料金はかからないよ」との連絡が。ええー、これ、この前修正して、V-Cutラインを9本にまで減らしたやつなんですけど、ダメなんですか・・・。もしかして外周も1本として数えたりするのか?

まあ、ここでごねても多分面倒なことになるだけな気がするし、やたらと安く作ってもらえてるからあんまり文句も言えませんw。というわけで、コネクタ2個分を1枚にまとめる形でデザインを修正して再提出。V-Cutラインは4本にまで減ってるし。ここまでやれば文句はあるまいw

[コメントを書く]

2023年11月26日 (日)

■基板

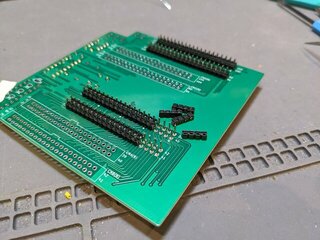

CPicS1で、ロングタイプのピンヘッダを使って高さを抑えたバージョンをまだ試していなかったのでやってみました。使うのは長さ13mmのもの。国内では手軽に買えそうな場所を見つけられなかったので、AliExpressからお取り寄せしています。

普通に20ピンの長さにカットして、裏側から長い方を差し込んでいきます。ただし、CNAの40番ピン付近とCNBの41番ピン付近の4ピン x 2列分は分離しておきます。後々、ここだけ樹脂パーツを抜くためです。

裏返したCボードのメスコネクタとCPicS1基板で樹脂パーツをサンドイッチするような形で設置したら、表側からピンヘッダの根元をはんだ付け。

全部はんだ付けできたら、CNAの40番ピン付近とCNBの41番ピン付近の4ピン x 2列分のところの樹脂パーツを抜きます。

樹脂パーツを抜いたところのピンはニッパでカット。飛び散ると危なすぎるので作業は厚手のビニール袋の中で実施w。かなり固いピンですね、これ。

カットしたままだと危ないのではんだを盛っておきます。このときいきなりはんだごてを当てると、支えの樹脂パーツがないせいで、はんだが溶けた際にピンが傾いてしまいます。あらかじめCボードを取り付けた状態ではんだごてを当てれば大丈夫。

メスコネクタをはんだ付けする前に、ROMとの干渉を確認してみましたが、ピンヘッダの一部のピンをカットしたことで、ROMとの干渉は回避できているようです。良かった。

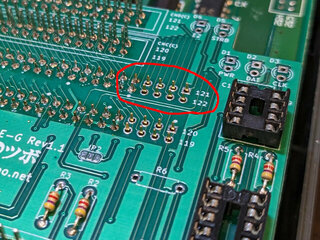

ソケットや抵抗などを取り付けたら、メスコネクタをはんだ付けします。その際、CNDの121番ピン付近の4ピン x 2列分のところをはんだ付けしないで残しておきます。CボードのPALと干渉しないよう、はんだ付けする前に、飛び出している分をカットしておくためです。ちなみに、写真ではCNCの120番ピン付近のところも残してありますが、こっちは干渉しないので、そのままはんだ付けしちゃってもOKでした。

飛び出たメスコネクタのピンをカット。

カットしたところもはんだ付けします。

あとはICを載せてCボードを装着して完成。ピンが微妙に太いのか、若干固いですね。

動作も問題なし。やった。

もちろん、カバーは余裕でがっちり閉まりますw

先日細ピンヘッダで作ったロープロファイル版 (右)と比べると、2mmくらい高さが減っています。ピンヘッダのカットがあるのがいまいちですが、しんどい全ピン樹脂パーツ抜き作業をしなくて良いので、これはこれでありな気がしてきましたw

[コメントを書く]

■基板

[コメントを書く]

2023年11月25日 (土)

■HDMI

HDMIのL字変換コネクタが届きました。両方向入り x2セット。

ケーブルが横に飛び出して鬱陶しい切替器に・・・

よし。

反対側にも取り付け。

もう一台の切替器にも取り付けました。

うおお、非常にスッキリ。何でもっと早く導入しなかったのか・・・。切替器と同時に導入して良いレベルですね。

[コメントを書く]

2023年11月24日 (金)

■基板

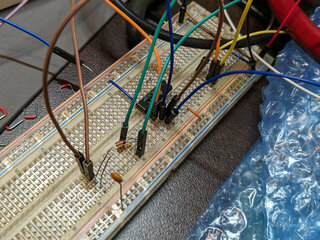

先日作ったワンダー3の色化け対策回路のコンパクト版ですが、秋月電子で普通に売ってる部品でもちゃんと機能するか確認しようと思い、部品を付け替えてみたところ、KVC液晶で色化けが再発してしまいました。

波形を確認したら何か遅延の付き方が色々とおかしい・・・。

腰を据えて確認してみたところ、はんだ不良が見つかりました。あと、セラミックコンデンサが割れちゃったりも (汗)。交換する際、変にねじったのが悪かったみたいです。もったいないことをしてしまった。焦って雑にやるのは本当に良くないですね。というわけで、はんだを手直しして割れたセラミックコンデンサを交換。また実装を攻めすぎて割れるのが怖かったので、とりあえずリード線も切らずにそのまま付けましたw

波形が直りました。よかった。

もちろんKVC液晶での色化けも解消。

これでキット化した際の部材の確保の懸念もなさそうです。

[コメントを書く]

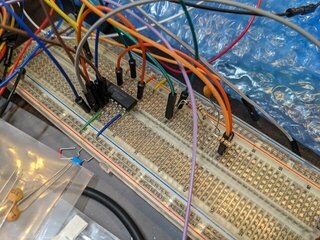

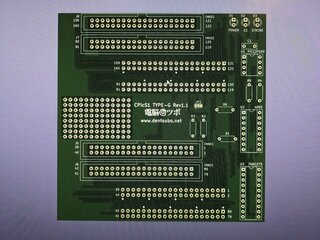

■基板

続いて、CPicS1開発に着手して割と初期の頃に、パターンカットとかせずに電池有り相当に改造した殿様の野望2付属のCボード (92631C-6) を手直ししてみました。現状は、ご覧のように信号引き出しのための配線が飛び出しまくって見栄えが悪い上に、断線やショートなどの心配もあるため、だいぶよろしくない状態です。

一旦配線を撤去して、コンフィギュレーション書き込みに使うデータバスの下位2bitの信号引き出し用に入れていたピッチ変換基板も撤去しました。CPicS1 TYPE-Gと組み合わせる限り、データ線の引き出しは不要なので。

で、R1とR2のところに1kΩのプルダウン抵抗を取り付けて、CPS-B-21の42番ピンと44番ピンをCNAの19番ピンと20番ピンに配線して終わり。だいぶスッキリ。

無事動作しました。これで安心して活用できます。いつかはこの辺の改造についても、もう少し簡単にできるように補助基板を作ってキット化したいですね。

[コメントを書く]

2023年11月23日 (木)

■ビール

[コメントを書く]

■基板

CPicS1の旧Bチップ (CPS-B-0X や CPS-B-1X) の置き換え調査をしていたら、戦場の狼2のCボードが壊れていることが判明しました (泣)。なぜか画面の上半分 (横画面的には右半分) しか表示されません。

この故障パターンは初めて見るんですが、CPS-B-1Xとかではよくあったりするんですかね。

もちろん、CPicS1をつければ大丈夫ではあるんですがw。CPS-B-12の代替はOKと。

この他、CPS-B-04 (ファイナルファイト) と CPS-B-13 (無印ストII) が問題なく動くことを確認。ストIIでは 90631C-5 の拡張 I/Oも問題なく動作してくれました。そういえば戦場の狼2の3P用IOも確認しておかないといかんか。

[コメントを書く]

2023年11月22日 (水)

■基板

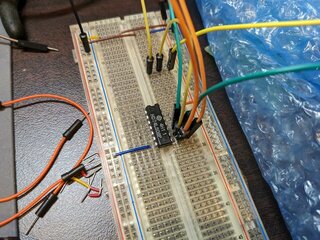

ワンダー3の色化け対策用の回路 (XRGB-3対応版) を小さい基板上に実装して、CPicS1 Rev1.1の74HC273用のソケット経由で使えるようにしてみました。

無事動いてくれました。これでCPicS1 Rev1.2の完成を待たずにブレッドボードを片付けることができますw

[コメントを書く]

2023年11月21日 (火)

■CD

[コメントを書く]

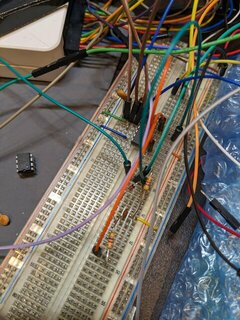

■基板

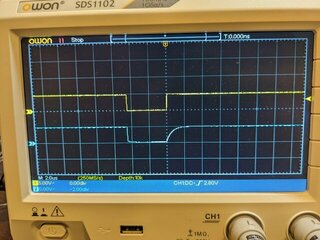

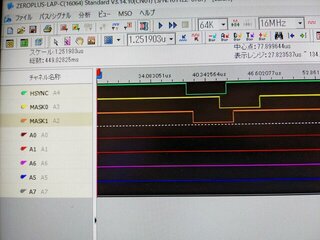

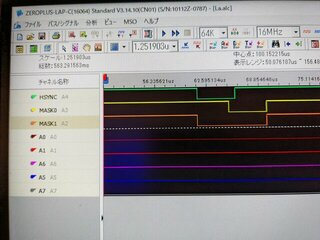

CPicS1基板に搭載しようとしているHSYNCの遅延回路、波形の歪みが気になるので、出力近くにコンデンサを追加したりして何とかならないか回路をいじってみました。

結果、歪みが取れて、こんなにシャープな波形に。やった!というか今までのが酷すぎたという話かもw

CPicS1にも取り込みました。よし。

[コメントを書く]

2023年11月20日 (月)

■基板

昨日組んだアナログ的にHSYNCを遅らせる回路、74LS08を74HC00 に置き換えて、もうちょっとブラッシュアップしてみることに。

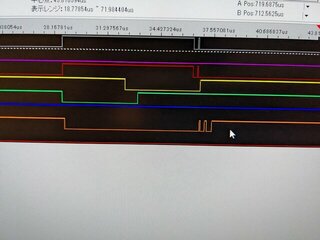

ロジアナで波形を見るとこんな感じ。うーん、遅延がついてるところでひげが出ますね。

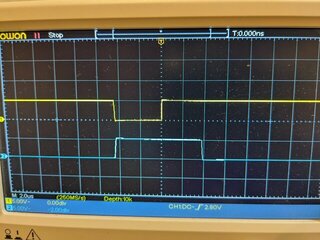

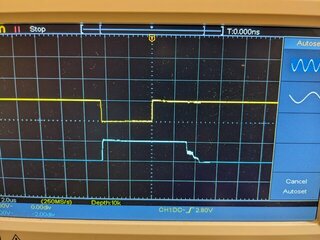

オシロスコープで確認すると、変にガタガタ歪みながら落ちているようです (波形の青い方)。

[コメントを書く]

2023年11月19日 (日)

■基板

ワンダー3がCPicS1 Rev1.1でもXRGB-3だと色化けしてしまう問題、XRGB-3側の設定をいじってみたり、CPicS1基板側で調整してみたり (ジャンパのショート位置を変えることでHSYNCの遅延を500nsecずつ2段階減らすことができる) しましたが、まったく改善する気配がありません。

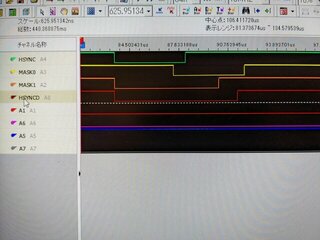

そこで配線をいじって、思いっきり遅延を減らす方向に調整してみたところ、ついにXRGB-3での色化けが解消しました。

ただ、前々からわかっていた通り、ここまで遅延を大きく減らすと今度はKVC液晶やFramemeisterなどで色化けしてしまいます。左側のKVC液晶では色化けしちゃってます。

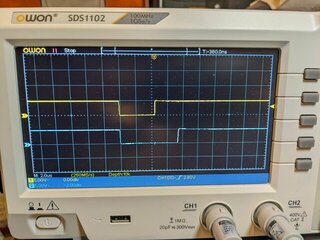

波形を比較するとこんな感じ。黄色の波形に合わせるとKVC液晶やFramemeisterで色化けが解消してXRGB-3だとNG。一方、オレンジ色の波形に合わせるとXRGB-3がOKになって、それ以外がNGとなります。両方を満たすケースは見つからなかったので、XRGB-3は他の機材に比べてかなり早いタイミングで色信号を見て黒レベルを調整してしまうものと推測されます。

ともかく、元のHSYNCとCPicS1のデフォルトの回路の出力をANDしてやれば、どっちの環境でも色化けが解消するはず。74LS08で試してみました。

KVC液晶とXRGB-3の両方で色化けが解消。

波形はこんな感じです。期待通り、オレンジ色の波形がLowになる区間が長くなっているのがわかります。

まあでも、これのために74LS08を1個追加するのはちょっと嫌だなぁ。場所もないし・・・。あ、アナログ的うまくHSYNCを遅延させられたら、74HC273を取り払って、代わりに74LS08を置くことができるかも?というわけで、手元にあった抵抗やコンデンサ、ダイオードで回路を組んで実験。HSYNCに遅延を付けて、それを74LS08でANDしてみます。

お、意外といい感じ? オレンジ色の信号ができました。

実際、これを使って映してやると、KVC液晶もXRGB-3も、どちらも色化けが解消した状態になりました。これで 遅延をつけるために入れている 74HC273を外せそうですね。

ちなみに、念のためXRGB-2Plusでも確認してみましたが、こちらは元の74HC273を使った回路のままで色化けを解消できていました。特殊なのはXRGB-3のみということか。

[コメントを書く]

■みんな大好き塊魂アンコール

最近はエアロバイクのおともにPS5の みんな大好き塊魂アンコール を遊んでいたりします。で、今日はイトコ・ハトコが全員揃いました。これでムツオのステージをプレーできるようになるのねw

[コメントを書く]

2023年11月18日 (土)

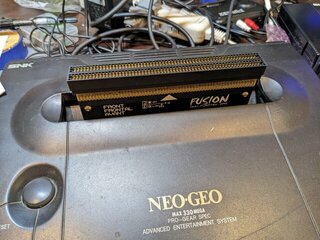

■Fusion Converter

ついにFusion Converterでちゃんと動かないタイトルが出てきてしまいました。フライングパワーディスク。超不安定です。起動はするんですが、タイトル画面で画面化けしたり、シーンが切り替わるところで止まったり。UNBIOSだとアドレスエラーとか不正命令とか出たり。

UNIBIOSでアーケード仕様にしても現象は改善しません。一方で、チェックサム的には問題なさそうです。

同じカートリッジでもMVSではまったく問題なく動きます。

Fusion Converter側になにか問題が起きた可能性も疑われますが、他に試した2つは特に問題なさそうなので、それもないかな。

うーん、何でしょう。端子を入念に清掃しても状況変わった感じもなく・・・。不安定さから察するに、アドレス線の上位が浮いてたりするような感じ? Fusion ConverterのWikiを見ると、フライングパワーディスクはFusion Converterのプロトタイプだとちゃんと動かないみたいな情報もあるようです。関係あるのかな?

[コメントを書く]

■基板

CPicS1 Rev1.1のワンダー3の色化け対策版も組み立ててみました。

KVC液晶、Framemeister、RetroTINK-5X Proのいずれも問題なしですね。

が、XRGB-3で色化け発生・・・。そういえば試作の時点で試していませんでしたね。ううう、不覚。調整で何とかなるか?

[コメントを書く]

■事故

夕方、出かける支度を始めたところでお子様が転倒して流血騒ぎに (汗)。病院に駆け込んで処置してもらい、その後薬を貰ったりして、最終的に1時間以上の遅刻となりました。まあ、病院の受付が終わる直前にギリギリ滑り込むことができて、なおかつ用事もキャンセルにせずに済んだのは、本当に不幸中の幸いというか、奇跡的ですらありますが・・・。

[コメントを書く]

2023年11月17日 (金)

■基板

Rev1.1の基板で、CPicS1のロープロファイル版を組み立ててみました。オスコネクタに、樹脂部分が薄い細ピンヘッダを使うやつです。

細ピンヘッダは基板に実装した際にスルーホールからピンがほとんど飛び出さないため、スペーサーを入れなくてもROMと干渉しないのは強みですね。

動作も問題なし。

ただ、やはりカバーを閉めると、わずかに浮いた感じが残ります。もうあと1mmもないと思うんだけど・・・。

[コメントを書く]

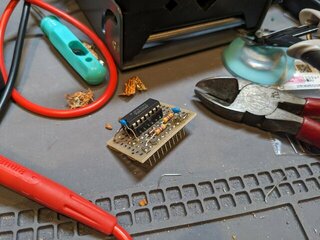

■ネオジオ

CPicSKの試作品の廃材を使って、UNIBIOSと通常BIOSを切り替えられる基板を作ってみました。「UNIBIOSがあればオリジナルは不要なのでは?」と思われそうですが、まあ何かおかしかったときに、すぐにオリジナルに戻せるようにしておきたくて。4MbitのROMに通常のBIOSとUNIBIOSを結合したものを書き込んで、アドレス線の上位をスイッチで切り替えて選ぶような形になってます。

普通に装着すると基板とカートリッジが干渉するので、基板の角を削りまくっていますw

BIOSのソケットに取り付けてカートリッジを挿すとこんな感じに。

ギリギリ干渉を回避していますw

ああ、スイッチがこの位置だと、カートリッジスロット越しに操作できないじゃんw

スイッチの位置と向きを修正してみました。何かぐちゃぐちゃになったw

今度はカートリッジスロット越しにバッチリ操作できますw

何か思ったよりも面倒なことになりましたが、無事着地できて良かったです。

というか、よくよく考えたらネオジオのマザーボード側のパターンにちょっと手を入れて、適当なところにスイッチと抵抗を取り付けてジャンパ配線してやれば、わざわざこんな基板を作らなくても良かったのかも(汗)。廃材を有効活用する方が先に来てしまった感じですね。

[コメントを書く]

2023年11月16日 (木)

■基板

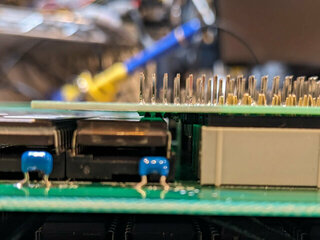

昨日届いたCPicS1 Rev1.1を組み立ててみました。

メスコネクタ側にスペーサーを入れたことで、普通にオスコネクタを取り付けてもROMと干渉しなくなりました。期待通りです。

もちろん動作も問題なし。よしよし。

ちなみに、組み立ての際は、いきなりコネクタを逆向きに取り付けてしまうという酷いミスをやらかしました。途中で気が付き、はんだ吸い取り器ではんだを除去してどうにかリカバリしましたが、スペーサーがあるためか、一旦間違って付けちゃうと外すのも一苦労ですね(汗)。というか、試作なんだし、諦めて作り直しても良かったのかも・・・。

[コメントを書く]

2023年11月15日 (水)

■Fusion Converter

JLCPCBで3DプリントしてもらったFusion Converter用のシェルが到着しました。

うげ、前面側がかなり歪んどりますな・・・

Fusion Converterに取り付けてみました。

やはり歪んだところは合わないですね。うーん、残念な感じ。

まあ、ネオジオ本体に刺さりはするので、機能上問題はなさそうですが。素材が良くなかったのかなぁ。

前後がわかりにくくなってしまったので、間違えないように前面にマスキングテープを貼りましたw

しかし改めて見てみると、このシェルは、機能的にはFusion Conveterの基板自体の保護にしかならないようですね。カートリッジスロットに対して背面がガバガバですし、MVSカートリッジ側がカップ状になっているわけでもなく。この感じ、スーファミのプロアクションリプレイを思い出しますw。背面に何か貼って厚みを出すだけでも逆刺し防止や、前後に力が加わった際の破損防止に繋がると思うんで、そのうち何かひと工夫してみようかな。

まあでも、シェルがあると見栄えはいいかw。これだけでもちょっと楽しさアップかもw

[コメントを書く]

■基板

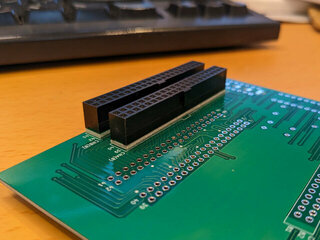

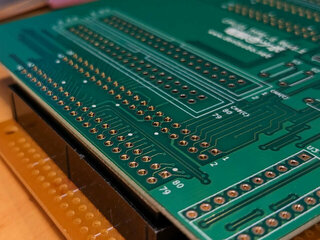

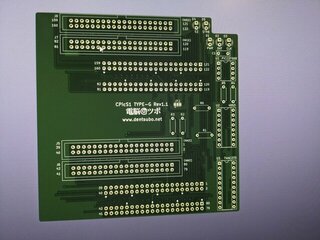

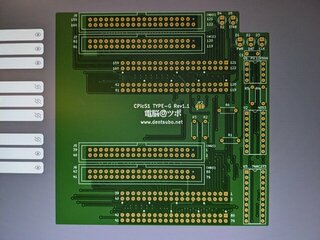

ElecrowからCPicS1 Rev1.1の基板とスペーサー基板が到着しました。

コネクタとCPicS1基板の間にスペーサー基板を挟むとこんな感じ。

わずかにピンが飛び出す感じになります。しっかりはんだ付けできるかな。

ちなみに、ちょっとV-Cutが難しいのか、いくつか失敗したやつが混ざってましたw。そういうのも含めてちょっと多めに送ってくるところがElecrowのいいところ?w

[コメントを書く]

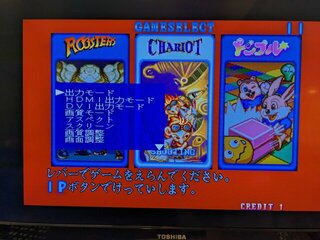

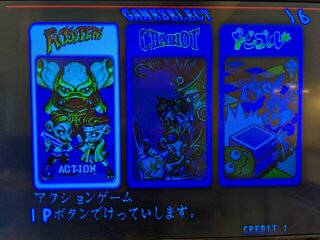

■基板

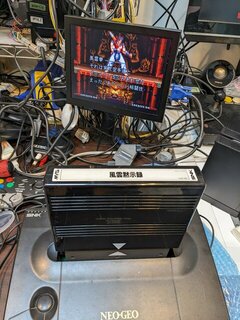

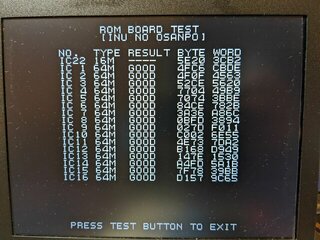

ついにNAOMIの犬のおさんぽをゲットしましたw

とりあえずROMチェックパス。ここが一番緊張しますw

IOボードをいくつか試したところ、837-14645-04 だと要件を満たすらしく、立ち上がりました。やった!

いやー凄い。まさかこんな日が訪れるとは・・・w

ちなみに、ダメだったJVS IOは837-13551-92 や 837-13683-93 あたり。どの辺を見てるんだろう。

[コメントを書く]

2023年11月14日 (火)

■基板

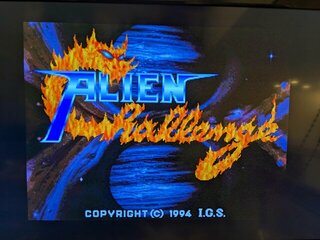

久しぶりに海外から基板が。一見箱入りのようですが、実際は基板をプチプチで包んだ上でダンボールでサンドイッチした状態でしたw

まあ、中身が無事なら良いのですが・・・。見た目は大丈夫そうかなw

やった、起動した!

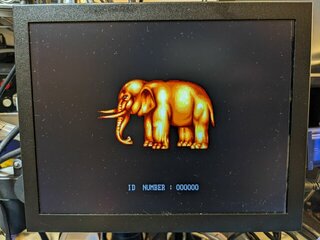

IGSのエイリアンチャレンジです。いや、手に入るとは思わんかった・・・w

本当はシリアル番号がEEPROMかなんかに書かれていたりするんですかね。消えてしまっているようです。

あとこれ、中国向けのバージョンのようですね。

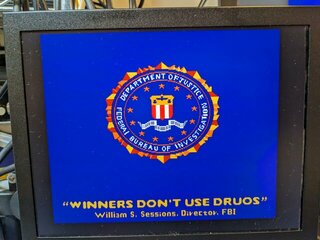

ただ、なぜかWINNER DON'T USE DRUGS表示が出ます。・・・と思ったら、なぜか「DRUGS」が「DRUOS」となってますね。GとOはASCIIコードで1bit 違いだけど、何かデータ壊れてたりするのかな。

[コメントを書く]

2023年11月13日 (月)

■Fusion Converter

[コメントを書く]

2023年11月12日 (日)

■Fusion Converter

[コメントを書く]

2023年11月11日 (土)

■基板

CPicSKのマニュアルの執筆が全然進みません。CPicS2と同じようにやればいいやと思ってたんですが、とにかく画像回りが大変で気が進まず・・・。とはいえ、これじゃいつまで経っても頒布開始できないことになってしまうため、ひとまずPowerPointを使った簡易マニュアルだけでも用意することにしてみました。で、ちょっと作ってみたら、割といい感じで、何かもうこれでいいのかなという気にw

[コメントを書く]

2023年11月10日 (金)

■ネオジオ

またネオジオを開けてみました。これがBIOS ROMですな。

カートリッジを挿すとここまでくるけど、これでもソケット化できるのか・・・。

とりあえず外してみました。結構細い配線が足の回りを横切っていたりして、電動ハンダ吸い取り器でも若干しんどかったです。

40ピンソケットを取り付け。ストックがなかったので、CPicSKの試作品から外したものを再利用w

元のROMを装着して、カートリッジも挿してみました。おお、確かに干渉しない。凄い。

UNIBIOSを載せてみました。

おー、無事起動。

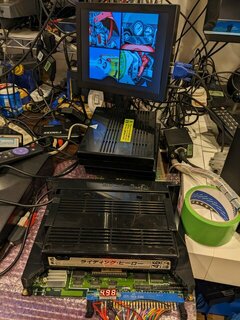

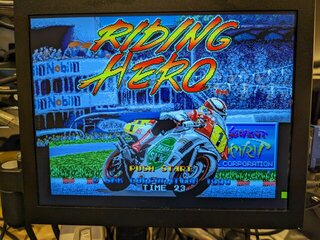

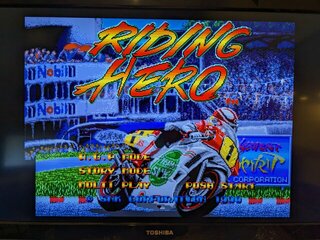

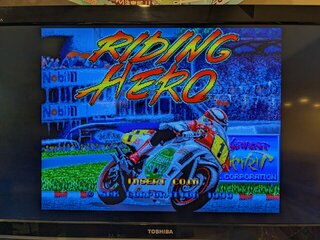

早速アーケードモードにしてライディングヒーローを動かしてみたところ、何とデモが遅くなったり止まったりすることなく、正常動作するではないですか。デモがおかしくなるのは、家庭用ネオジオのハード的な問題ではないということ? 興味深いw

[コメントを書く]

2023年11月 9日 (木)

■Fusion Converter

今日もネオジオでMVSタイトルを動かします。MVSでキャラ化けに悩まされた覚えがあるバンビードも特に問題なく動作 (キャラ化けが起きた当時に接点を掃除しまくったことの効果だとは思いますがw)。

他も普通で、今日は平和ですw

[コメントを書く]

2023年11月 8日 (水)

■Fusion Converter

今日もMVSのタイトルをいくつか引っ張り出してネオジオで動かしてみたり。ただ動かすだけでもこんなに楽しいとは・・・w

どれも普通に動きますなー・・・と思いきや、ポチッとにゃ〜はデモ中の音声が鳴らないですな。

家庭用モードで動かしているからなのか、Fusion Converter的事情なのかはよくわかりません。ネオジオにもUNIBIOSを載せてみれば何かわかるかな。

[コメントを書く]

2023年11月 7日 (火)

■Fusio Converter

昨日Fusion Converterで動かすとおかしな動きになったライディングヒーローについて、MVSマザーに装着してもう少し見てみたり。

MVSマザーだと、アドバタイズデモ中のタイトル画面は正常ですが、クレジットを入れるとFusion Converterで動かしてスタートボタンを押したときと同じような変な感じになるようです。

MAMEのソースに何か情報がないかと思って探してみたら、ネオジオのドライバのソースに興味深い記述がありました。

****************************************************************************

AES driver (home version of MVS)

Current emulation status:

- Cartridges run.

- Riding Hero runs in slow-mo due to the unemulated comm link MCU in the cartridge.

In MAME if dip SW6 is set to ON to enable link play, it runs the same way!

On AES there are no dipswitches, and so it always tries to talk to the MCU.

****************************************************************************/

実機でも、家庭用環境で動かした場合に通信機能関係の問題で動きが遅くなっているのかも?ただ、同じく通信機能を持っているリーグボウリングとスラッシュラリーについては、特に遅くなることもなく、普通に動きました。

その他、またいくつか試してみましたが、特に怪しいのはなさそうです。

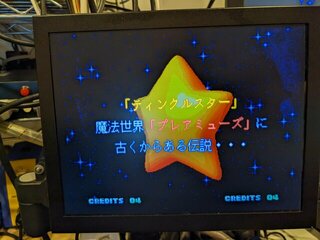

ティンクルスタースプライツは、家庭用モードだと最初にこんなお話が表示されたんですね。MVS版でカットされてるのは何ででしょう。複数本刺し環境向けに1タイトルあたりのアドバタイズデモ時間に何かしら制限があったりしたからとかですかね。

難易度を下げて緩く遊んでみたんですが、メモリー女王にボコボコにやられて終わりましたw

[コメントを書く]

■基板

CPicS1用のスペーサー基板、昨日再提出したデザインでOKとなったようで、製造が先に進んでくれました。ふぅ。

[コメントを書く]

2023年11月 6日 (月)

■Fusion Converter

今日もFusion Converterで、ちょっと珍しそうなものや、うちで過去にMVSで問題が出たりしたことがあるもの、何か相性があるとか耳にしたことがあるものあたりを色々と試してみました。多くはどれも問題なし。

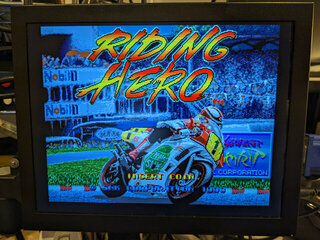

ただ、ライディングヒーローはネオジオのいつものロゴとかが出た後、青画面になってしまうようです。何だこれは。

と思ったら、めちゃくちゃ動きが遅いだけでした(汗)

そしてここで止まりますw。

スタートを押せばタイトル画面に行きます。何か左の方が変ですが。

MVSマザーで確認してみましたが、こちらはスムーズにデモが表示れます。

タイトル画面の左の方も正常そうです。(追記: MVS版でもクレジットを入れると画面の左の方が変になるのは同じでした。そういうもんなのか。)

また、パズルボブル2はデモ画面で音楽が鳴らないようです。

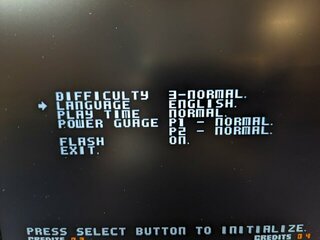

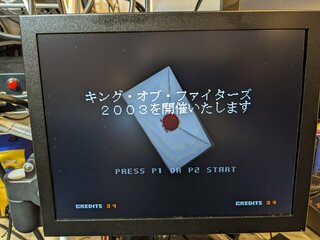

あと、再度気になって動かしてみたんですが、KOF2003はデフォルトで英語になるんですね。

スタートを押して言語設定を変えると日本語が出るようになるようです。

MVSだとどうなんだっけと思って確認してみたら、日本語BIOSでも英語で立ち上がりました。どうもKOF2003のカートリッジはそういうもんらしいです。なるほど

[コメントを書く]

■SELECTY21

ネオジオとMVSの切り替えのたびにRGBケーブルを抜き差しするのが面倒なのでSELECTY21を投入w。以前使っていた方をどこにしまったのか思い出せなかったので、ほとんど使っていなかったと思われるもう一台の方です。

特に映像に影響が出たりすることもなく、切り替えが非常に楽になりました。

[コメントを書く]

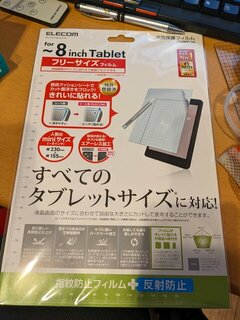

■液晶

KVC Lab.で買った4:3の液晶、XSYNC-1と組み合わせてVGAポート経由で基板の映像を出すのに重宝していたりするんですが、グレア液晶なので、画面写真を撮ると写り込みが酷いという問題があります。そこで、これを解消すべく、エレコムの液晶保護フィルムを買ってみました。タブレット用のものですが、好みの大きさにカットできるタイプのやつなので、これを液晶画面のサイズに合わせてカットしてやればやりたいことができるはず・・・

貼ってみました。最初は気泡が入りまくって絶望的な気分になりましたが、一旦気泡のところまで剥がして慎重に貼り直してなんとかリカバリに成功。端っこが歪んでいるのは、当初サイズ的にギリギリを攻めすぎたせいです。画面のサイズ (フレームの内のり) に対して少し小さめに切るべきでした。

反射防止効果は抜群ですね。黒い画面を撮っても、反射による写り込みが一切なくなりました。

[コメントを書く]

■基板

昨日CPicS1の修正版と一緒に発注したスペーサー基板について、「V-cutラインが多すぎるから追加料金かかるけどどうする?」という連絡が来てしまいました。問い合わせたら、「V-cutラインが10本以下ならOK」ってことだったので、9本に減らして再提出。1枚から10個しか取れなくなるけど、まあ仕方ないですね。さあどうなるか。

[コメントを書く]

2023年11月 5日 (日)

■基板

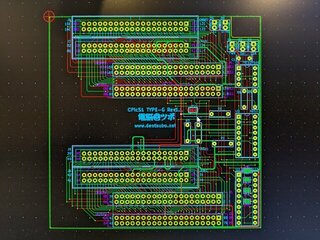

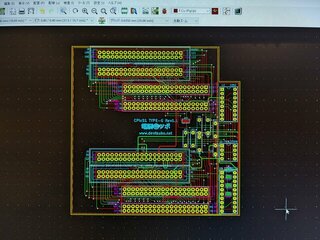

CPicS1の基板、空きスペースにユニバーサル基板っぽいパターンをつけるのは強度面で不安が残るのでやめにしましたw。あと、右上の角はCPS1.5のカバーの柱に干渉するから、空けておかないといけない部分でした。何でそんな大事なことを忘れてしまったのか (汗)。改めて削った上で、デバッグ用のLEDをさらに追加し、配置を調整。

印刷して厚紙に貼り付け、切り欠き部分の干渉の有無を確認しながら微修正。こんな感じかな

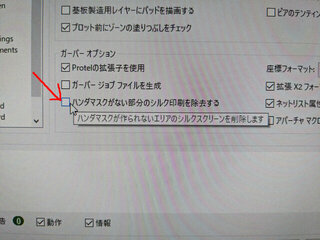

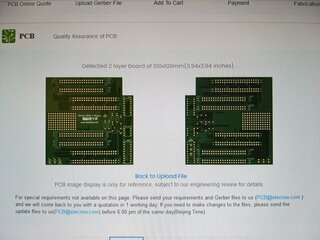

あと、Gerber データがのっぺらぼうになる問題は、生成時に「ハンダマスクがない部分のシルク印刷を除去する」というオプションをチェックしていたのがよくなかったようで、これを外したらElecrowのビューアでもちゃんと表示されるようになりました。

40ピンコネクタの1番ピンのパッドが表示されていなかったりと、ビューア上だと微妙に変なところがまだあったりもしますが、発注画面のプレビューの方では正常に表示されているので、まあ大丈夫でしょう・・・。というわけで発注。ふぅ。

あと、こんなのも作って一緒に発注してみました。コネクタ部分のかさ上げ用のスペーサー基板です。40ピンコネクタの基板実装用のピンが長いので、基板とコネクタの間にこれを挟むことで、ロングタイプのコネクタを使わずに高さを出せるかな、と。初めての試みですが、果たしてうまくいくか・・・。(追記: このデザインだとV-cutラインが多すぎるから追加料金がかかるとElecrowから指摘を受けてしまいました。追加料金なしで作るには、V-cutを10本以内に抑えないとだめらしいですw)

[コメントを書く]

■Fusion Converter

Fusion Conveterなる、家庭用ネオジオでMVSのカートリッジを動かせるようにするコンバータが届きました。何か以前、軽く調べたときは高い上にあんまりいいコンバーターがなさそうな感じでしたが、これは何でも動くらしいので、是非うちのネオジオ本体の活用にと・・・

本体に挿すとこんな状態に。実際には、先にMVSカートリッジにアダプタを装着してから、アダプタを本体に差し込んで使うようです。

まずはいつものように得点王2で確認。おお、起動した。

いくつか適当に持ってきたのを動かしてみましたが、まったく問題ないですね。めちゃくちゃ安定しています。凄い

ちなみに操作にはこのネオジオCDのパッドを使ってます。先日、コントローラーが詰め込まれた箱の中から発掘されましたw。見た感じ未使用品っぽい感じでしたが気にしませんw。というか、ネオジオの操作系が手元にないとずっと思い込んでいたんですが、これは記憶違いでしたな・・・

[コメントを書く]

2023年11月 4日 (土)

■ティアーズオブザキングダム

残っていたミニチャレンジを、攻略サイトで確認して終わらせました。もうないと思っていた馬宿の絵がまだ1個残っていたのが不覚w。まだ倒していない敵とか、取ってない防具とかもあったりしますが、まあもうこんなもんでいいかな。

[コメントを書く]

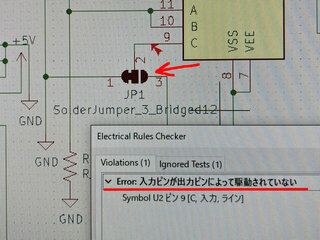

■KiCad

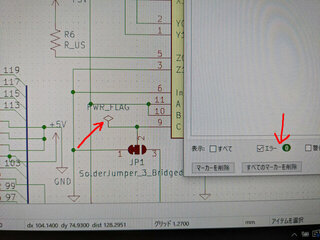

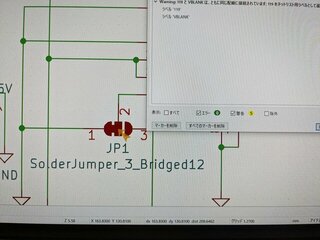

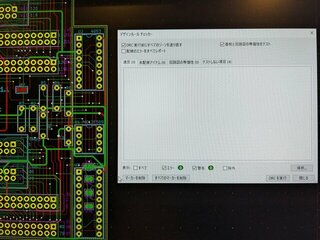

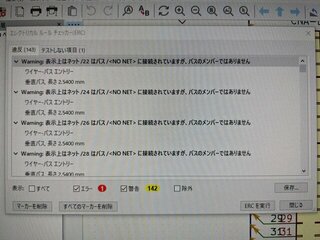

これは多分KiCad7に上げる以前からあったんですが、4053の制御信号のピンに繋ぐ信号の入力元をソルダージャンパで切り替えられるようにすると、エレクトリカルルールのチェックを実行した際に「入力ピンが出力ピンによって駆動されていない」というエラーが出ます。

元々これはエラー扱いにしないように設定して問題を回避していたんですが、やっぱり気になるので対策してみることに。とはいえ、ググっても似た事例は見つからず・・・。そこで試しにこんな風に電源フラグを配線してやったらエラーが出なくなりました。うーん、これが正しい対応とは思えんけどなぁ。

とか言ってたら、旧Twitterで情報を頂きました。

JP1の2ピンが出力設定になってないとかですかね?

— duefuku (@duefuku) November 4, 2023

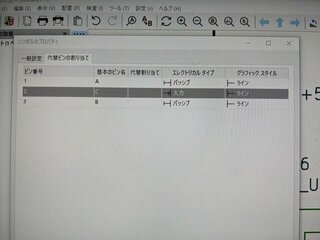

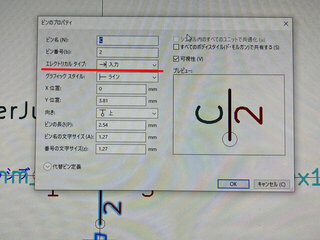

ええ、ソルダージャンパにそんな設定があるの!?と、プロパティを開いてみたら、確かに2番ピンが入力になっていました。こんな属性、ついてたのか。

そしてシンボルの編集画面を開いて、2番ピンのプロパティを開き、エレクトリカルタイプのところを入力に変えてやったところ・・・電源フラグなしでもチェックでエラーが出なくなりました。

なるほど、こうやるのか。ありがたい。

[コメントを書く]

■基板

そろそろ修正したCPicS1の基板をElecrowで製造したいんですが、KiCad 7で出力したGerberデータをElecrowのビューアで確認するとのっぺらぼうに・・・。

発注ページにアップロードした際に表示されるプレビューでは正常なので、製造自体は正しく実施してもらえそうな気がするんですが、気持ち悪いのでできれば直しておきたいところ。KiCad 5で作った最初のバージョンのGerberデータだと正常に表示されるので、KiCad 7 での出力の仕方に問題があると思うんですが、うーん、何だろう。

で、どうしたもんかと考えているうちに、また新しいことを思いついて基板をちょっといじってみたり。

左側の空いているところにスルーホールを置いて、ユニバーサル基板っぽく使えるようにしてみました。これで何か追加で回路を載せたくなったときにも安心?w あと、右上の角の切り欠きのところを埋めてデバッグ用のLEDも追加してみたり。というか、何でここ空けてあったんだっけ。 (追記: 右上は空けておかないと、CPS 1.5でカバーが閉まらなくなるんでした。すっかり忘れてた。アホだ・・・)

[コメントを書く]

2023年11月 3日 (金)

■イベント

奥さんのイベント参加の手伝いをしたりしてました。まあ単にイベント中、お子様の面倒を見たりしてただけですが。

[コメントを書く]

■KiCad

KiCad7にしたことで新たに出るようになった回路図エディタと基板エディタのエラーおよび警告を一通り解消させることに成功。基板の方はフットプリントを更新すれば済む話だったようです。

これでようやく元の作業に戻れますw

[コメントを書く]

2023年11月 2日 (木)

■ティアーズオブザキングダム

最後のカバンダを発見しました。リトの村の南に残ってました。街道沿いのところで、過去に普通に歩いていたところなので、完全に見落としていただけのようです。このまま攻略サイトを見ずに続けていたら、発見まで数ヶ月を要していたかもしれませんw

で、そのまま攻略サイトを見ながら井戸も終わらせました。自力で見つけられなかったのは4つでした。まあ悔いはありませんw

ミニチャレンジについては、ハテノ村の学校の畑のやつを最近終わらせたんですが、まだ数個残っているようです。次はこれですね。

[コメントを書く]

■KiCad

これまでKiCad 5系 (5.1.9) を使っていたんですが、塗りつぶした円のシルク印刷を作る方法がわからず、思い切って7系 (7.0.8) に上げてみました。

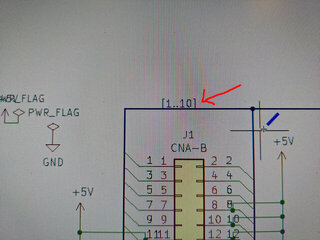

ひとまずCPicS1のプロジェクトを開いてみたところ、無事塗りつぶした円を描くことができた一方で、回路図でも基板でも大量のエラーや警告が出る事態にw。色々手直しが必要そうです。とりあえず回路図の方で出るこの意味不明な大量の警告は、バスにラベルをつけることで解消する模様。

試しにこんな感じのを書いてみたら警告の数が減りました。なるほど・・・

[コメントを書く]

■EG2 mini

[コメントを書く]

2023年11月1日 (水)

■基板

今日もCPicS1の基板修正作業を継続。部品の位置を少しずらしたり、なるべく配線間の距離を取るようにしたり。あと、最初の試作基板で抜き差しを繰り返すうちに発生した断線と思しき症状の対策になるかもしれない修正も適用してみました。症状が観測された信号線のパッドに対する配線を斜めにしてみただけですが (断線らしき症状が観測されたのは41番、42番、122番あたりで、これらパッドにはコネクタの端っこであるがゆえに真横から配線されているという特徴が共通していたので・・・)。果たして修正の効果やいかに。

[コメントを書く]

2023年11月30日から2023年11月1日までの日記を表示中

[コメントを書く]